Содержание

Марина Черкасова: биография и личная жизнь

| ФИО: | Черкасова Марина Евгеньевна |

| Дата рождения: | 17 ноября 1964 г. (57 лет) |

| Место рождения: | Москва |

| Знак зодиака: | Скорпион |

| Деятельность: | Фигуристка |

Содержание:

- Ранние годы

- Спортивная биография

- После спорта

- Личная жизнь

- Заключение

Ранние годы

Марина Черкасова родилась в столице СССР 17 ноября 1964 года. Ее путь в большой спорт начался, когда мама повела ее брата на стадион «Юных пионеров» (с 2016 года разрушен), прилегавший с запада к пересечению Ленинградского проспекта с улицей Беговой. Дочку женщина тоже взяла с собой. 3-летняя девочка нашла себе маленькие коньки, сумела натянуть их на ноги и вышла на лед вместе с братом. Мальчик показался тренерам слишком слабым и его в оздоровительную группу фигурного катания не взяли, а крепкую и жизнерадостную девочку приняли.

Марине сразу понравилось произвольное катание, и она с удовольствием прыгала каждый раз, когда тренер отворачивался. От вольностей малышки лед «украшался» множеством маленьких дыр и ее заставляли заливать эти неровности из лейки. А потом приходилось нанизывать на поверхности катка скучные круги обязательных фигур.

Весной 1975 года в ЦСКА пришла сестра знаменитого тренера Жука Татьяна Алексеевна, под которую создали группу «парников». Туда включили Черкасову и перевели одиночника Шахрая, которому было уже около 17 лет. Юноша выбрал себе в пару Марину, упорство и хорошие прыжки которой его сразу «зацепили». Несмотря на отказ девочки, их поставили в пару, и ей кататься с Сергеем понравилось. Первое же совместное катание на публике вызвало бурные овации.

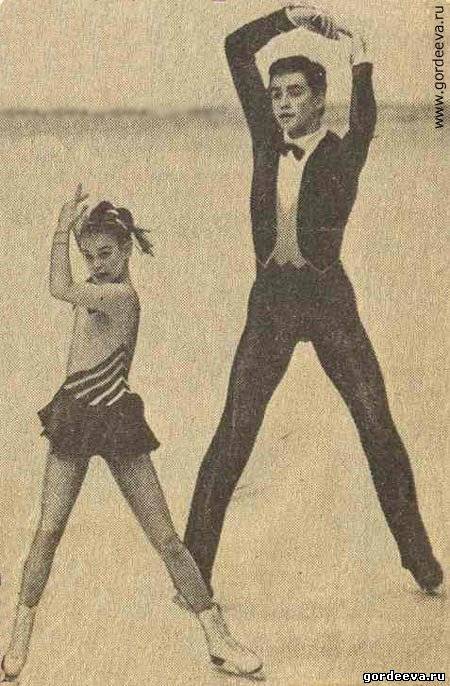

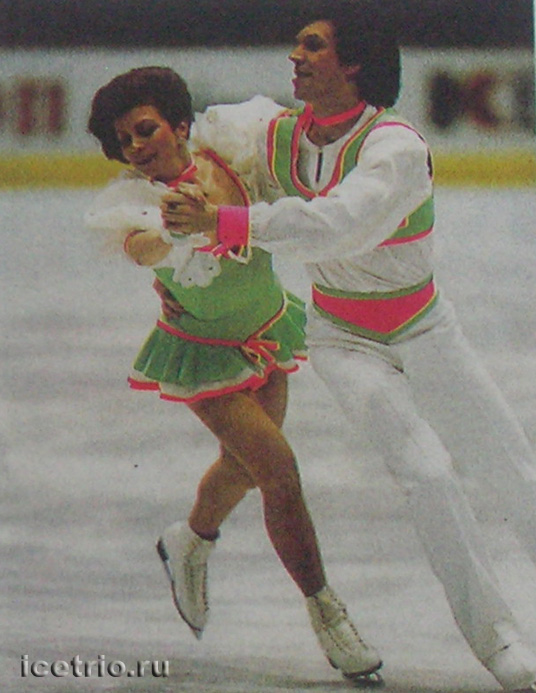

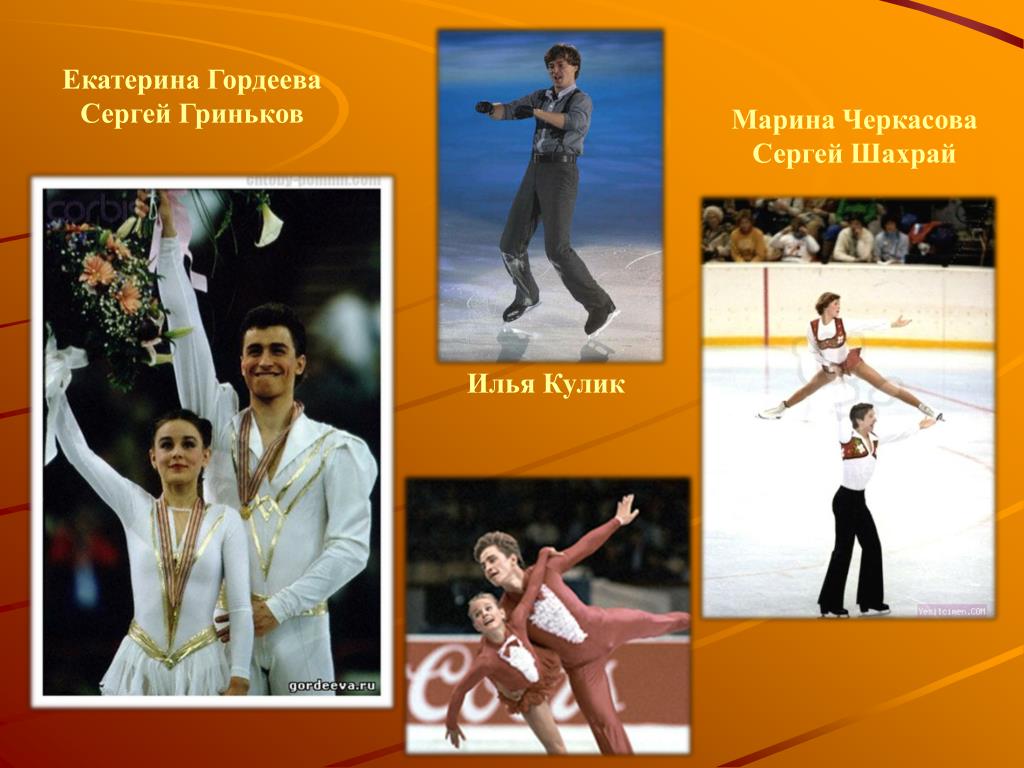

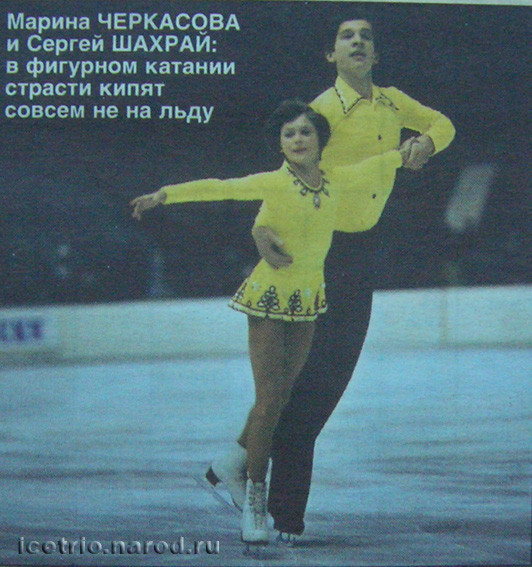

Марина Черкасова и Сергей Шахрай

Спортивная биография

- 23 февраля 1976 – Выступили во Дворце спорта ЦСКА, в перерыве хоккейного матча. Отрепетировали для этого набор элементов, а за 2 часа до выхода на лед им подобрали музыку.

Увидев дебют этой пары, Станислав Алексеевич Жук решил полностью сфокусироваться на ней. Тем более, что звездный дуэт Родниной с Зайцевым более года назад ушел от него к Татьяне Тарасовой.

Увидев дебют этой пары, Станислав Алексеевич Жук решил полностью сфокусироваться на ней. Тем более, что звездный дуэт Родниной с Зайцевым более года назад ушел от него к Татьяне Тарасовой. - Декабрь 1976 – Выиграла с партнером приз «Хрустальный конек» международного турнира «Нувель де Моску». После этого к юной фигуристке пришла первая всесоюзная известность.

- Январь 1977 – К чемпионату СССР Шахрай с Черкасовой подготовили программу сенсационной сложности и заняли 3-е место.

- Февраль 1977 – На первенстве Европы впервые среди фигуристов презентовали элемент с четверной подкруткой, который одиночники показали лишь 11 лет спустя. Это позволило завоевать симпатии судей и подняться на 3-е место. Успех пары объясняли 35-сантиметровой разницей в росте, поскольку до Марины Сергей пробовал заниматься с другой партнершей, но она оказалась для него слишком тяжелой.

- Март 1977 – На чемпионате мира Маринина пара стала лишь четвертой, но для неопытной спортсменки это считалось большим успехом.

- Декабрь 1977 – Снова была первой в парном катании на приз «Нувель де Моску».

- 1978 – В парном катании была победительницей чемпионата СССР, вице-чемпионкой Европы. Но в канадской Оттаве партнеры довольствовались снова лишь 4-м местом, поскольку, приспосабливаясь к узкой коробке, совершили на льду небольшие ошибки. Из-за беременности Ирины Родниной все надежды руководителей Спорткомитета на следующий год связывались с лидерским дуэтом С. Жука, и фигуристы усердно готовились.

- Январь-февраль 1979 – Спортсменам удалось выиграть чемпионат СССР и Европы. Но в тот год их тренера не выпустили за рубеж, что сказалось на результате в мировом чемпионате.

- Март 1979 – Шахрай утверждал, что на обязательной программе его с партнершей на состоявшемся в Австрии мировом первенстве просто «слили». Это видели не только советские, но и иностранные специалисты. Фигурист считал, что судьи тогда воспользовались отсутствием Жука, который непременно помешал бы понижению ребят до 2-го места за хорошо откатанную программу.

Такое решение психологически надломило Сергея. Выступая в произвольной программе, он ощутил скованность и усталость. Пришлось пропустить прыжок и довольствоваться серебром, хотя готовы были к золоту.

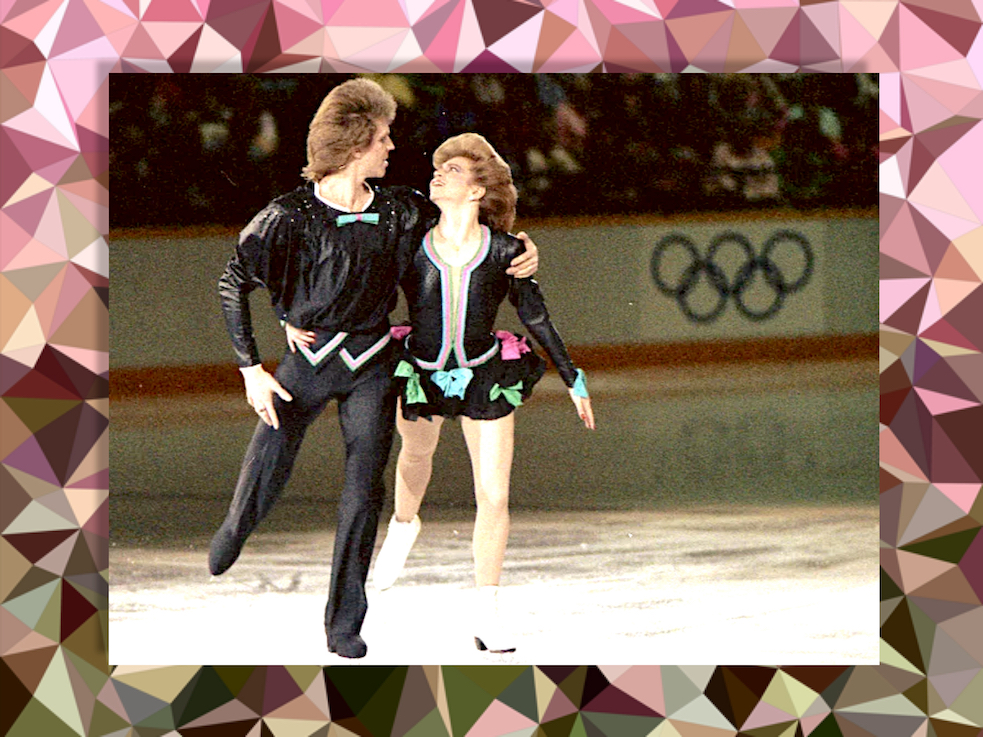

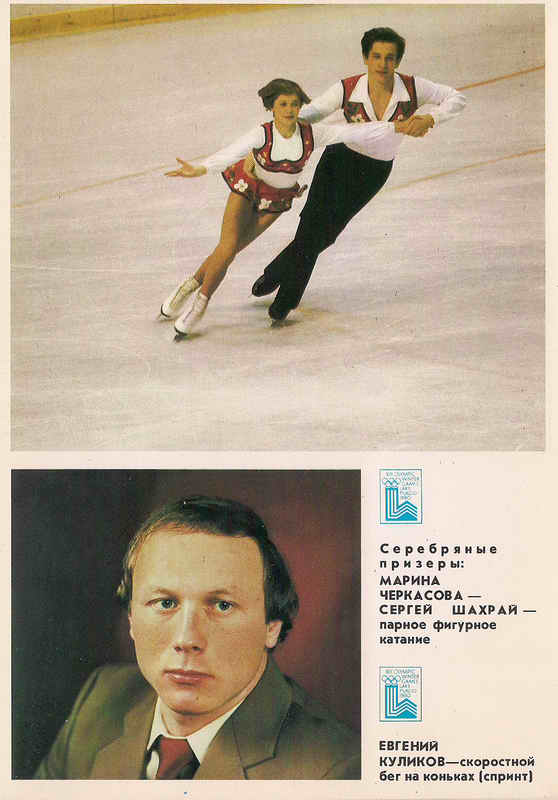

Такое решение психологически надломило Сергея. Выступая в произвольной программе, он ощутил скованность и усталость. Пришлось пропустить прыжок и довольствоваться серебром, хотя готовы были к золоту. - 1980 – Несмотря на травму, Шахраю с партнершей удалось стать вице-чемпионами Европы и чемпионами мира. Они «добыли» путевку на Олимпиаду и в Лейк-Плэсиде получили серебро, уступив золото Родниной с Зайцевым. Но Марина резко начала расти, и в марте ее рост составлял уже 155 см. Хотя партнер был выше на 23 см, но ему стало ощутимо сложнее делать поддержки.

- 1981 – На чемпионате страны и Европы пара Черкасова – Шахрай заняла 3-е место, а на первенстве мира – лишь 4-е. В этом же году партнер ушел тренироваться к Родниной, а девушка полгода каталась с Рашидом Кадыркаевым, но дуэт не сложился.

- 1982 – Завершила спортивную карьеру.

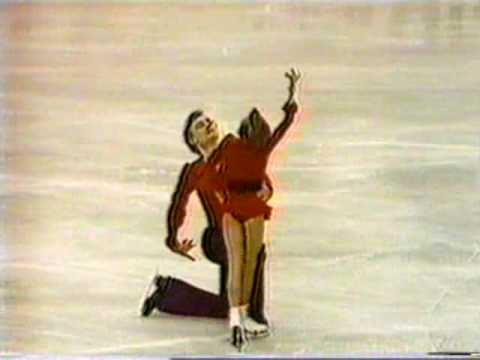

Марина Черкасова и Сергей Шахрай на льду

После спорта

- 1982 – Окончив школу, пришла в Московский балет на льду.

- Конец 1980-х – 2 сезона работала в балете на Украине. Потом вернулась в Россию, где работала преподавателем аэробики в средней школе.

- 1991 – Окончила в Москве училище по специальности преподавателя физической культуры и спорта.

- Середина 1990-х – Работала в цирке на льду, потом переехала в Италию. Сначала была артисткой цирка, потом тренировала синхронистов и детский балет.

- 2000 – Приняла предложение работать тренером в открывшейся в Ховрино ДЮСШ № 1 (школе «Умка»). После опробования себя на тренерской работе в Италии пришло понимание, что эта работа нравится и женщине очень хотелось работать тренером в Москве. Помимо фигурного катания дети занимаются в отделениях лыжных гонок, плавания и хоккея. В отличие от специализированных спортшкол, в этой школе не отбирали детей, а работали с теми, кто приходит. Это помогало расцвести тем, кто выдает результат не сразу. У нее начинали учиться фигуристки, которые затем переходили в специализированные школы и добивались заметных успехов.

Например, А. Жукова (бронза на Первенстве Москвы среди девушек), А. Овчарова (серебро на Чемпионате России среди юниоров), А. Долидзе (бронза на Юношеской Олимпиаде).

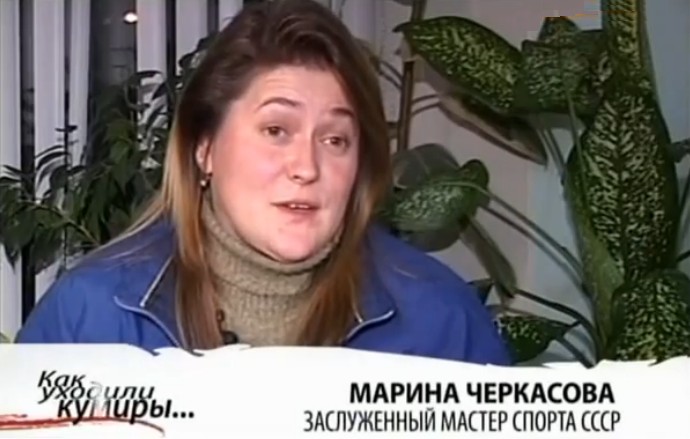

Например, А. Жукова (бронза на Первенстве Москвы среди девушек), А. Овчарова (серебро на Чемпионате России среди юниоров), А. Долидзе (бронза на Юношеской Олимпиаде). - 2005 – Участвовала в съемках документального фильма о Сергее Гринькове, вошедшего в цикл «Как уходили кумиры».

- 2016 – Зарегистрировала Школу фигурного катания своего имени, на базе тренировочного центра «Айсберг».

- Февраль 2021 – Участвовала в заседании Федерации фигурного катания на коньках Москвы, где ей, как председателю комиссии по тестированию базового скольжения, было поручено вести его статистику.

- Апрель 2021 – В СШОР № 1 прошли соревнования на призы М.Е. Черкасовой.

Личная жизнь

С Сергеем Шахраем у Марины были дружеские отношения, которые не переросли во что-то большее. Девушка не догадывалась о назревающем конфликте Шахрая с тренером, и его уход стал для нее полной неожиданностью.

Устроившись после получения школьного аттестата в балет на льду, Черкасова познакомилась с будущим мужем – фигуристом Валерием (по другим данным – Владимиром). В 1986 году родился сын Виталий. Но этот брак долго не продлился.

О втором супруге чемпионка упоминала только то, что летом 2000 года он исчез в Москве, куда они всей семьей приехали в отпуск из Италии. При этом прихватил с собой сумку с документами ее с сыном и всем заработанным. При обращении в милицию выяснилось, что у него давно в столице была другая женщина.

Черкасова осталась в Москве и вскоре встретила 3-го мужа, от которого в 2002 году родилась дочь Дарья.

Виталий занимался хоккеем в «Умке», потом играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо», потом за «Химки». В 2010 году попал в аварию и умер после операции от оторвавшегося тромба. Внучка Лиза на него очень похожа.

Заключение

Фигуристка Марина Черкасова прославилась выступлениями в парном катании с Сергеем Шахраем. С 12 лет она занимала призовые места на различных соревнованиях, в том числе чемпионатах страны, Европы и мира. На каждом из этих первенств поднималась на высшую ступень пьедестала. Самым престижным достижением было 2-е место на Зимней Олимпиаде 1980 года.

С 12 лет она занимала призовые места на различных соревнованиях, в том числе чемпионатах страны, Европы и мира. На каждом из этих первенств поднималась на высшую ступень пьедестала. Самым престижным достижением было 2-е место на Зимней Олимпиаде 1980 года.

Награждена:

- Золотой и 2 бронзовыми медалями и чемпионатов СССР.

- Золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями первенств Европы.

- Золотой и серебряной медалями с чемпионатов мира.

- Серебряной медалью Олимпиады.

- Званием Заслуженного мастера спорта.

- Званием Ветерана труда.

- Медалью «За трудовую доблесть».

История советской фигуристки-парницы Марины Черкасовой

Фигуристка Марина Черкасова стала известной в СССР благодаря своим выступлениям в паре с Сергеем Шахраем, вместе с которым они стали серебряными призерами Олимпийский игр — 1980, а также не раз поднимались на пьедесталы различных первенств. «Газета.Ru» вспоминает историю именитой спортсменки.

Марина Черкасова, советская фигуристка, родилась 17 ноября 1964 года. В паре с Сергеем Шахраем она стала обладателем серебряных наград на Олимпийских играх в 1980 году в Лэйк-Плэсиде.

Карьеру парницы Черкасова начала в 11 лет, а до этого тренировалась как одиночница. Фигуристка сразу стала кататься в паре с Шахраем под руководством именитого советского тренера Станислава Жука.

Дуэт почти сразу стал успешным, что могло объясниться разницей в росте Марины и Сергея. Юная фигуристка была ниже полутора метра, в то время как рост ее партнера составлял 173 сантиметров.

Жук с самого начала поставил паре сенсационно сложную программу, которую фигуристы показали в сезоне-1976/77. С этим номером они стали третьими на чемпионате СССР и выиграли бронзу европейского первенства.

До пьедестала чемпионата мира не хватило только одного шага — они оказались четвертыми, но для советской пары это был успех.

Сама Марина Черкасова в одном из интервью призналась, что до сих пор не может объяснить для себя феномен их пары с Шахраем.

«Точно не могу сказать, почему наша пара была так любима людьми, могу лишь предположить, что Станислав Жук захотел сделать некую копию пары Ирина Роднина — Александр Зайцев. Ирина ведь тоже была маленькая и выступала с высоким партнёром. Так получилось и у нас с Сергеем. Я — маленькая, он — высокий, сильный. Думаю, причина в этом…» — приводит слова спортсменки Life.

26 января 1977 года пара стала первооткрывателем в фигурном катании. Впервые в истории спорта Черкасова и Шахрай исполняют элемент в четыре оборота — четверную подкрутку. И произошло это на 11 лет раньше, чем в одиночном фигурном катании.

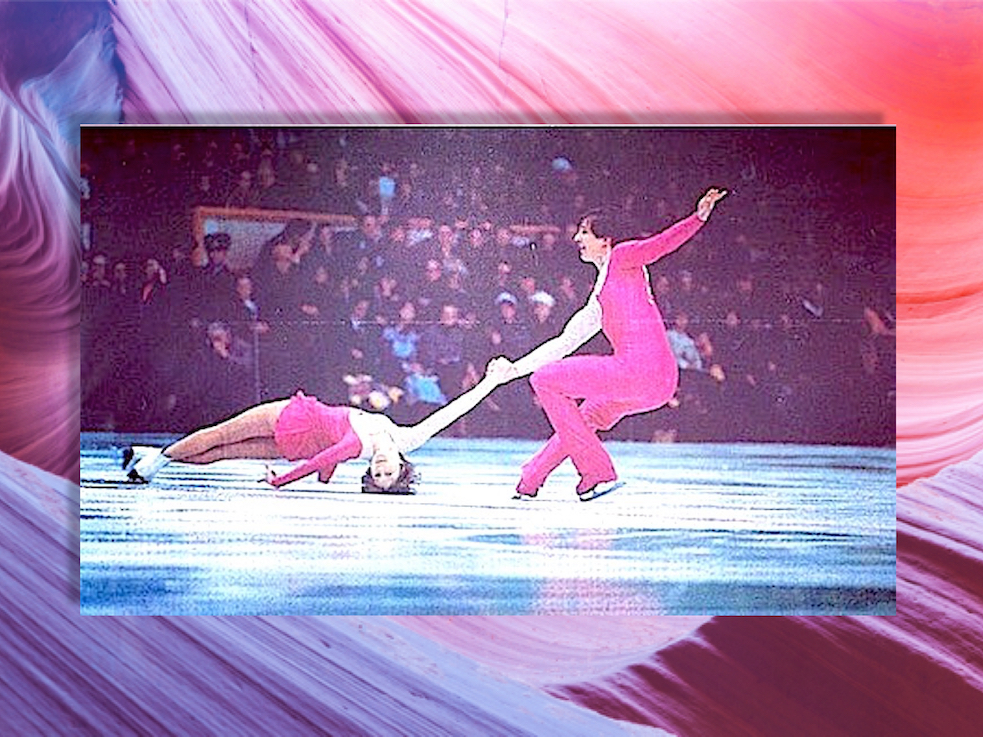

В 1978 году пара также впервые в истории выполняет подкрутку с тройным акселем, а также предпринимают попытку сделать тройной тулуп. Они пробуют тодес с многократными сменами позиций, спуск партнерши с поддержки через сальто (переворотом), спуск с поддержки через двойной твист, необычные вращения и заходы на элементы.

При этом у фигуристов оставалось время и для развлечений, они не все время посвящали тренировкам. Одни из самых теплых воспоминаний как у Марины, так и у Сергея остались от сборов в Бетте под Геленджиком.

Одни из самых теплых воспоминаний как у Марины, так и у Сергея остались от сборов в Бетте под Геленджиком.

«Я любила рыбалку с Жуком, подводную охоту! Помню, как мы ныряли и пытались загонять Станиславу Алексеевичу рыбу. Сережа тогда уже сам ловил, у него и ружье подводное было — все-таки он постарше. Нам же оружие не доверяли, давали ласты, трубки и вперед — нырять. Помню, как мы ели уху, болтали о том, о сем. Отличное время было», — вспоминала фигуристка.

В 1978-1979 годах Черкасова и Шахрай стали чемпионами СССР, в 1979 они выиграли золото чемпионата Европы. В 1980 году им покорилось главное первенство планеты.

Не остались они и без наград на Олимпийских играх — Черкасова и Шахрай стали вторыми, уступив еще одной советской паре — именитым Ирине Родниной и Александру Зайцеву.

«Станислав Алексеевич сказал, что это успех! Для себя мы выступили отлично. Потому что Ирина Роднина — это Ирина Роднина, а мы — это мы. Я считаю, что наша пара ни в коем случае на тех Играх не проиграла, но первой должна была быть Роднина, потому что Ирина — наш эталон. Больше бы таких сейчас…» — рассказала Марина.

Больше бы таких сейчас…» — рассказала Марина.

Однако успех, который был завязан на физиологии (росте маленькой Марины), долго не продержался. В начале восьмидесятых годов Черкасова стала стремительно расти, что мешало ее партнеру успешно выполнять поддержки.

В 1981 году фигуристы стали лишь третьими на чемпионате СССР и вновь остались без наград на мировом мундиале. После таких неудач пара распалась.

Стоит отметить, что отношения с их тренером, Жуком, у Марины складывались лучше, чем у других его учеников. Юная фигуристка не испытывала трепета перед наставником, который славился тяжелым характером.

«Мне было абсолютно не страшно переходить в его группу, потому что я знала его очень давно, с детства. Помню, как прибегала к нему перед тренировкой и спрашивала: «Стасик, а можно мне у вас покататься?» Маленькая была, глупенькая. В общем, я кружок пробегала, он меня хвалил, говорил привычное «молодец», и я убегала на маленький каток заниматься своими делами», — вспоминала Черкасова.

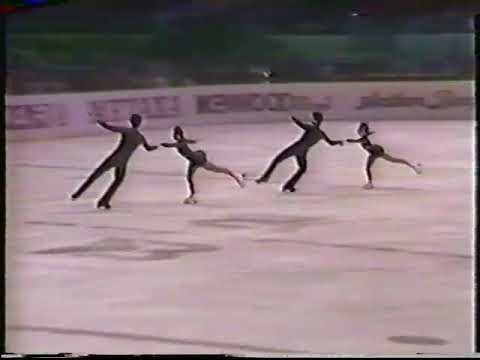

В историю также вошло еще одно выступление Марины и Сергея. Вместе с другой парой Марины Пестовой и Станислава Леоновича фигуристы исполнили показательный номер. На льду они двигались синхронно, исполняя различные элементы под музыку.

После того, как пара распалась, Марина стала выступать в балете на льду с 1982 года. Два сезона она провела на Украине.

Затем фигуристка вернулась в столицу России и начала преподавать в средней школе аэробику. Через некоторое время Черкасова уехала на гастроли с цирком в Италию и осталась в Европе. Однако в 2000-м году фигуристка вернулась в Москву, чтобы отпраздновать Новый год, и осталась в России.

В настоящее время Черкасова работает в Москве в СДЮСШОР, тренирует детей.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».

Советская фигуристка Черкасова: «Я не предала Станислава Жука»

Марина Черкасова запомнилась поклонникам фигурного катания, как самая молодая и миниатюрная фигуристка на Олимпиаде. Свою карьеру парницы Черкасова начала уже в одиннадцать лет, в восемь сам Станислав Жук пригласил девочку тренироваться у него. Несмотря на свой возраст и рост, Марина была очень выносливой и трудолюбивой спортсменкой, а Жук как раз хотел создать сильную пару под стать Родниной с Зайцевым.

Свою карьеру парницы Черкасова начала уже в одиннадцать лет, в восемь сам Станислав Жук пригласил девочку тренироваться у него. Несмотря на свой возраст и рост, Марина была очень выносливой и трудолюбивой спортсменкой, а Жук как раз хотел создать сильную пару под стать Родниной с Зайцевым.

– Хоть я и была маленькой девочкой, но уже тогда прыгала сложные тройные, – вспоминает Марина. – Честно, я всегда думала, что буду развиваться в одиночном катании, не хотелось отвечать еще за кого- то, кроме себя, но меня уговорили пойти в парное.

Оказавшись на большом льду в восемь лет, я старалась равняться на старших ребят, мой партнер, к примеру, был старше меня на семь лет.

Уже в 15 лет Марина Черкасова оказалось на Олимпийской арене. Пара Черкасова и Шахрай уступили своим соотечественникам, однако их серебро как для новичков считали золотом.

– Роднина изначально ехала на Олимпиаду побеждать, но и вы не уступали известной паре, была ли между вами конкуренция или все изначально было понятно?

– Конечно, мог произойти и другой исход, мы ведь катались на полную, но допустили срыв, поэтому и заслуженно стали вторыми. А если говорить о соперничестве, конечно, оно было. Естественно, я хотела обойти Роднину.

А если говорить о соперничестве, конечно, оно было. Естественно, я хотела обойти Роднину.

– Как Жук пережил уход Родниной?

– Очень тяжело, он очень переживал. По крайней мере, так говорили вокруг. Сами мы не замечали, ведь он полностью переключился на нас. Когда мы сталкивались на соревнованиях с Родниной, видно было, что он переживал.

– Почему ваша пара с Шахраем распалась?

– Сережа ушел, не захотел тренироваться у Жука, пока нашли нового партнера, пытались скататься, – все и прекратилось. Да и я резко выросла, тут происходит раскоординация, у меня было не сильно, но с уходом Сергея, появлением нового партнера, у меня не вышло кататься так, как раньше.

Фото: Instagram

Легендарный тренер Станислав Жук с Мариной Черкасовой и Сергеем Шахраем

О тяжелом характере Станислава Жука ходили легенды, не каждый фигурист мог справиться с его нравом. Поговаривают, что когда Жук тренировал, другие обходили лед стороной, такие крики оттуда доносились.

– Да, он был строгим, но когда тренер мягкий, чемпионы не получаются, редко спортсмены сами заставляют себя работать, – говорит Черкасова. – Меня, к примеру, надо было подталкивать, без Жука у меня бы работа не пошла. Да, он кричал на тренировках, к нам действительно боялись заходить, он не любил, когда кто-то лишний присутствовал. Однако, когда мы оставляли лед, он становился другим человеком, был нам как отец, следил, чтобы мы школу не прогуливали и так далее. Жесткость больше мальчишкам не нравилась, а мы, девчонки, от строгости всегда были в тонусе.

– Почему вы не ушли к другому тренеру, как это сделали многие?

– Я очень любила Станислава Алексеевича, никогда не видела другого тренера рядом с собой. Даже когда я подросла, ушел мой партнер, я все равно никуда не ушла, не сменила тренера.

Я не предала Жука, каталась с ним до последнего, хоть меня и приглашали другие тренера. Шахрай меня звал к Родниной кататься, хоть я этого и не помню, но я не пошла, как и не отреагировала на другие предложения, в том числе конькобежный спорт и даже фехтование.

Всегда говорила: либо я катаюсь у Станислава Алексеевича, либо нигде, этот человек из меня слепил Марину Черкасову. Станислав Алексеевич для меня родной человек, которого я обожаю.

– Слышала, что он любил проводить время со своими спортсменами вне льда…

– Когда мы ездили вместе на сборы, там нам удавалось отдыхать. Ходили на море, на рыбалку, он меня учил рыбачить, кормил нас ухой, мы играли в паре в теннис. Станислав Алексеевич очень добрый, у него тоже была дочка, мы с ней дружили, у нее даже была детская ревность ко мне. Он умел разделить рабочее время и время отдыха. Такого тренера сложно сейчас найти, он мог совместить и строгость, и доброту.

- Карьера Станислава Алексеевича закончилась очень некрасиво. С характером тренера не могли ужиться не только спортсмены, но и коллеги. Жук нажил много недоброжелателей и завистников. Его обвинили в аморальном поведении, впоследствии выгнали сначала из сборной СССР, а потом и из родного ЦСКА.

– В те времена я была в Италии, – вспоминает Черкасова. – Когда я узнала об этом, была в шоке: как можно такого тренера не допустить до тренировок, на свой же каток, в свою школу. Это нонсенс! Как так можно было обойтись с легендарным тренером?

– В одном из интервью Тарасова сказала, что Жука сгубил алкоголь, это так?

– Я не думаю, что его сгубил алкоголь. Да, он выпивал. Но здесь проблема была в другом: он часто что-то подсказывал другим тренерам, встревал в рабочий процесс, это никому не нравилось. Они очень ревностно относились к Жуку. Да и те спортсмены, которые уходили, немного поджигали ситуацию.

Фото: Instagram

О жизни Черкасовой после окончания карьеры читайте в нашей следующей публикации.

Марина Черкасова и Сергей Шахрай. Забытые чемпионы

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала посвященного истории спорта.

Буквально на днях мы свами вспоминали замечательного советского фигуриста Александра Зайцева который в 70-е годы прошлого века вместе со своей партнершей Ириной Родниной покорил весь мир своим мастерством.

Сегодня я предлагаю вам вспомнить пару, которая должна была стать наследниками Родниной и Зайцева и имела к этому все основания, одержав несколько ярких побед на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века, а потом вдруг исчезла неведомо куда. Речь пойдет о Марине Черкасовой и Сергее Шахрае

Путь друг к другу

Сереже было 6 лет, когда мама привела его в детскую школу фигурного катания. Нельзя сказать, что бы он был от этого в восторге. Нет, кататься на коньках ему очень нравилось, но мальчик всерьез опасался насмешек друзей по двору.

Именно поэтому он несколько лет скрывал от приятелей, каким видом спорта занимается.

Но со временем пришел азарт, начали получаться все более сложные элементы, появилось стремление стать лучшим.

Вскоре на него обратил внимание сам Станислав Жук, чей авторитет в то время был непререкаем. В группе Жука тренировки проводились два раза в день, но Сергей бежал на них с радостью. Лед стал его стихией.

Марина впервые попала на «Стадион юных пионеров» за компанию с братом. Причем мама как раз планировала отдать в секцию старшего сына, а дочку захватила, потому что не с кем было ее оставить. В итоге мальчика забраковали, а вот Марина тренерам понравилась.

Причем мама как раз планировала отдать в секцию старшего сына, а дочку захватила, потому что не с кем было ее оставить. В итоге мальчика забраковали, а вот Марина тренерам понравилась.

Тренировалась она самозабвенно. Еще будучи ученицей младших классов освоила сложнейшие прыжки и выполняла сложную программу.

Единственное, что ей не нравилось, но без чего немыслимо в то время было одиночное катание, это так называемая «школа». Спортсмен должен был вычерчивать специальными коньками на льду сложнейшие геометрические фигуры, которые потом оценивали судьи.

Сергей, кстати сказать, то же эту ледяную геометрию, мягко говоря, недолюбливал.

О том, как они стали кататься вместе Марина впоследствии вспоминала так:

«Помню, как ко мне подошёл мой тренер Сергей Юрьевич и сказал: «Марина, Станислав Алексеевич хочет попробовать поставить тебя в пару с мальчиком». У Серёжи до меня была высокая тяжёлая партнёрша, и ему было непросто её поднимать, поэтому Станислав Алексеевич решил попробовать со мной, чтобы ему было полегче.

Я, конечно, как ребёнок, очень сильно испугалась и сказала, что останусь в одиночном катании. Мне тогда было всего лет девять.Несмотря на очень юный возраст, я хорошо прыгала, и вставать в пару мне очень не хотелось. Не поверите, я рыдала. Позднее, когда нас всё-таки поставили в пару с Сергеем, мне понравилось.»

На первых порах молодой парой занималась Татьяна Жук, сестра Станислава Алексеевича, а немного позже к тренировкам приступил сам мэтр.

Первый громкий успех пришел к молодой паре в 1976 году, когда они с блеском выиграли международный турнир на приз газеты «Московские новости».

В 1977 году они произвели настоящую сенсацию, первыми в мире исполнив четверную подкрутку.

Их программа просто изобиловала сложнейшими элементами.

Тогда то и родился миф о том, что успехи пары связаны с миниатюрностью партнерши. Тринадцатилетняя Марина имела рост 138 сантиметров, против 173-х у Сергея.

Продолжая работать над программой, они набирались соревновательного опыта.

В 1978—1979 годах они стали чемпионами СССР, в 1979-м — чемпионами Европы, а в 1980-м — чемпионами мира.

На Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде Сергей и Марина заняли второе место. Но они не считали себя проигравшими, потому что все равно звучал гимн Советского Союза и на высшей ступеньке пьедестала почета стояли Ирина Роднина и Александр Зайцев, для которых это была прощальная Олимпиада. Они уходили, открывая дорогу Сергею и Марине у которых, казалось все впереди.

К сожалению, надеждам не суждено было сбыться. В 1981 году после ряда неудач пара распалась.

Что послужило причиной?

Официальная версия, выдвинутая Жуком, что Марина, вдруг очень резко, буквально за одно лето выросла на 12 сантиметров, что сделало просто физически невозможным выполнение многих элементов.

Эту версию очень быстро подхватили все тогдашние СМИ, я например сам прекрасно помню как об этом говорил Сергей Кононыхин, многолетний комментатор фигурного катания на Советском телевидение.

Теперь конечно трудно судить, но вот что говорил об этом в одном из интервью Сергей Шахрай:

«На самом деле, в последний год у нас очень сильно испортились отношения с нашим тренером Станиславом Жуком. Собственно поэтому и начались поражения. А то, что Марина выросла – это лишь отговорка для прессы. В доказательство я могу привести вам тот факт, что в Олимпиаде мы уже участвовали с теми же самыми параметрами, что и при распаде пары. И это не помешало нам отлично выступить.»

Конечно, у каждого своя правда, но то что ссора Шахрая с тренером имела место быть подтверждает и Марина Черкасова.

Не секрет, что Станислав Алексеевич при всей своей гениальности как тренер имел страсть к горячительным напиткам. Причем к началу 80-х эта страсть уже переросла в болезнь.

Когда после окончания сезона его подопечные должны были в составе других призеров и победителей ОИ отправится в коммерческий тур по Европе, было принято решение Жука в поездку не брать. Вдруг напьется, на каком ни будь банкете, скандала потом не оберешься.

Вдруг напьется, на каком ни будь банкете, скандала потом не оберешься.

Вроде как Жук попросил Шахрая написать заявление, что они отказываются ехать без своего наставника. Шахрай утверждает, что ходил в спорт комитет, но ему дали понять ,что это не его дело.

Как бы там ни было, но в турне фигуристы уехали без Жука, а тот затаил обиду.

Кончился конфликт тем, что Сергей принял решение перейти в группу Ирины Родниной. Марина с ним уходить отказалась. Каждый пробовал кататься с новым партнером, но в итоге ничего хорошего из этого не вышло.

Наверное, они были на тот момент молодыми советскими чемпионами, добровольно покинувшими большой спорт. Сергею было 24 года, а Марине всего 18.

Жизнь после спорта

Сергей

После окончания спортивной карьеры, Сергей Шахрай работал какое то время тренером в группе Ирины Родниной. Затем выступал в различных ледовых шоу. Много ездил по всему миру. В 1992 году, будучи на гастролях в Австралии получил приглашение поработать в стране кенгуру. Сначала заключил контракт на 2 года, потом еще, да так и прижился на зеленом континенте. Поскольку фигурное катание не является в Австралии спортом № 1, особо выдающихся успехов его подопечные не добились. Самым «звездным» своим учеником называет другого нашего бывшего соотечественника боксера Костю Дзю которого он готовил к участию в проекте «Танцы на льду».

Сначала заключил контракт на 2 года, потом еще, да так и прижился на зеленом континенте. Поскольку фигурное катание не является в Австралии спортом № 1, особо выдающихся успехов его подопечные не добились. Самым «звездным» своим учеником называет другого нашего бывшего соотечественника боксера Костю Дзю которого он готовил к участию в проекте «Танцы на льду».

Два чемпиона, фигурист и боксер

Почти сорок лет живет в счастливом браке и вполне доволен жизнью.

Марина

После окончания спортивной карьеры начала выступать в «Московском балете на льду», где познакомилась со своим первым мужем. Родила сына. Семейная жизнь, к сожалению, дала трещину. Весте с сыном уехала на Украину где стала артисткой «Цирка на льду», где выступала с голубями.

Во время гастролей в Италии получила предложение остаться работать тренером.

Повторно вышла замуж и прожила на Апеннинском полуострове до 2000 года.

На рубеже веков со всей семьей вернулась в Москву. Муж через некоторое время отправился назад, а она работает тренером в детской школе фигурного катания «Айсберг».

Своей любимой ученицей называет внучку

В 2016 году, когда Сергей Шахрай приезжал в Москву, произошла встреча бывших партнеров, которые не виделись 35 лет.

Спасибо всем кто дочитал до конца. Буду очень благодарен за отзывы и лайки.

Как преемница великой Родниной ушла из спорта в 18 лет и пережила гибель сына

На этой неделе Лайф стал свидетелем исторической встречи: спустя 35 лет воссоединились знаменитые советские фигуристы — Марина Черкасова и Сергей Шахрай, блиставшие на ледовых аренах всего мира в конце 70-х — начале 80-х годов.

Воспоминания, которым предались Сергей Семёнович и Марина Евгеньевна за столиком в уютном кафе, натолкнули на мысль, что наступил тот самый момент…

В июне этого года Лайф сделал откровенное интервью с Шахраем, однако история легендарной суперпары Станислава Жука, которую рассказал нам Сергей Семёнович, без рассказа Марины Черкасовой была всё-таки неполной.

Встретиться с улыбчивой партнёршей Шахрая я задумала практически сразу, однако сделать это долгое время не удавалось — то Марина Евгеньевна была в отпуске, то работала без выходных. Звёзды сошлись в прямом и переносном смысле в декабре.

Звёзды сошлись в прямом и переносном смысле в декабре.

— Приезжайте в пятницу в тренировочный центр «Айсберг», — написала мне чемпионка мира в социальной сети. — У меня будет время часов с 14.

С Мариной Евгеньевной мы встретились за полтора часа до тренировки и начали разговор с того, почему дуэт Черкасова — Шахрай пользовался невероятной популярностью как в СССР, так и за границей.

— Точно не могу сказать, почему наша пара была так любима людьми, могу лишь предположить, что Станислав Жук захотел сделать некую копию пары Ирина Роднина — Александр Зайцев, — начала свой рассказ 52-летняя Черкасова. — Ирина ведь тоже была маленькая и выступала с высоким партнёром. Так получилось и у нас с Сергеем. Я — маленькая, он — высокий, сильный. Думаю, причина в этом…

— Часто вспоминаете времена, когда блистали на льду?

— Бывает… В последнее время особенно часто вспоминаю, потому что зарегистрировалась в социальной сети и начала переписываться с ребятами, с кем когда-то каталась. Теперь вот и с Сергеем встретилась спустя много лет…

Теперь вот и с Сергеем встретилась спустя много лет…

«На каток пришла следом за братом»

Заниматься фигурным катанием маленькая Марина начала случайно. Мама привела брата будущей чемпионки мира на стадион «Юных пионеров» в оздоровительную группу. Как водится, дочку захватила с собой, однако мальчика не приняли, а вот улыбчивая крепкая Марина тренерам понравилась.

— Я там нашла маленькие коньки, кое-как их напялила и тоже вышла на каток, — вспоминает спортсменка. — Брата не взяли: он, по мнению специалистов, оказался очень слабеньким. «А вот девочку приводите», — сказали маме. Так, собственно, и начался мой путь в большой спорт.

— Я смутно помню, но мне многие рассказывали, что, когда Серёжа Шахрай катал «школу», я тоже была рядышком. Мы ведь оба начинали на стадионе «Юных пионеров». Знакомы, правда, мы тогда не были.

— Получается, что ваша встреча с Сергеем произошла задолго до того, как вы встали в пару…

— Да, но я тогда была маленькая и даже подумать не могла, что рядом со мной катается мой будущий партнёр. Я только училась управляться с коньками, а Сергей уже многое умел.

Я только училась управляться с коньками, а Сергей уже многое умел.

— Марина Евгеньевна, вы сразу полюбили фигурное катание, или процесс притирки был сложным и нудным?

— Мне фигурное катание нравилось всегда, но я, как и Сергей, тоже не любила так называемую школу. Не знаю, может быть, это совпадение. (Смеётся.) Я начинала прыгать на школьных коньках всякий раз, как только тренер отворачивался. Наставник меня за это, правда, постоянно ругал, потому что весь лёд был в маленьких дырочках.

В воспитательных целях меня заставляли брать лейку и заливать неровности на льду, а потом чертить эти скучные круги. Я очень плохо катала «школу», а вот произвольная программа у меня получалась хорошо. Наверное, именно поэтому меня и поставили в пару.

Помню, как ко мне подошёл мой тренер Сергей Юрьевич и сказал: «Марина, Станислав Алексеевич (Жук — тренер Черкасовой и Шахрая. — Прим. Лайфа) хочет попробовать поставить тебя в пару с мальчиком». У Серёжи до меня была высокая тяжёлая партнёрша, и ему было непросто её поднимать, поэтому Станислав Алексеевич решил попробовать со мной, чтобы ему было полегче. Я, конечно, как ребёнок, очень сильно испугалась и сказала, что останусь в одиночном катании. Мне тогда было всего лет девять.

Я, конечно, как ребёнок, очень сильно испугалась и сказала, что останусь в одиночном катании. Мне тогда было всего лет девять.

— Вас к тому моменту уже заприметили?

— За мной давно наблюдали, несмотря на очень юный возраст, потому что я хорошо прыгала. Но в тот момент вставать в пару мне очень не хотелось. Не поверите, я рыдала. Позднее, когда нас всё-таки поставили в пару с Сергеем, мне понравилось.

«Стасик, можно я у вас покатаюсь?»

В отличие от многих фигуристов, страха и трепета перед Жуком Марина никогда не испытывала. Она знала великого тренера с детства.

— Мне было абсолютно не страшно переходить в его группу, потому что я знала его очень давно, с детства. Помню, как прибегала к нему перед тренировкой и спрашивала: «Стасик, а можно мне у вас покататься?» Маленькая была, глупенькая. (Смеётся.) В общем, я кружок пробегала, он меня хвалил, говорил привычное «молодец», и я убегала на маленький каток заниматься своими делами.

Непосредственно к Станиславу Алексеевичу Шахрай и Черкасова попали не сразу: на первых порах ими занималась сестра Жука — Татьяна.

— Она мне не очень нравилась, — вспоминает Марина Евгеньевна. — У неё во всём была виновата я, и мне это было очень обидно. К тому же, она часто жаловалась моей маме. Мол, Марина ничего не делает, ничего не хочет. И мама меня потом за это ругала.

А когда нас перевели к Станиславу Алексеевичу, мне было очень хорошо, потому что он меня хвалил. «Какая ты молодец. Маленькая, а у тебя всё получается», — говорил он, и мне, конечно, было очень приятно. Любому ребёнку было бы приятно такое внимание и доброта.

Так начались трудовые будни для ещё очень маленькой девочки Марины. По словам Черкасовой, ей было очень непросто совмещать спорт и учёбу в школе.

— Слава Богу, учителя и директор шли мне навстречу! Я приходила, сдавала экзамены, если не получалось, то со мной занимались дополнительно, объясняли. В фигурном катании было легче, чем в школе. Станислав Алексеевич всегда говорил так: «Если фигурному катанию мешает школа, что нужно бросить?» Мы все замирали в ожидании, а он продолжал: «Ну, конечно, школу!» Мы довольные кричали: «Ура! Бросаем школу!» (Улыбается. )

)

— Одноклассники успехам не завидовали? Вы ведь вышли на высокий уровень в очень юном возрасте…

— Нет, наоборот, ребята радовались за меня, поддерживали и понимали, так как я училась в спортивной школе. У нас в классе и теннисисты были, и баскетболисты.

— У Сергея остались самые тёплые воспоминания о сборах в Бетте под Геленджиком… Вам тоже нравилось проводить там время?

— Да, очень! Я любила рыбалку с Жуком, подводную охоту! Помню, как мы ныряли и пытались загонять Станиславу Алексеевичу рыбу. Серёжа тогда уже сам ловил, у него и ружьё подводное было — всё-таки он постарше. Нам же оружие не доверяли, давали ласты, трубки и вперед — нырять. (Смеётся.) Помню, как мы ели уху, болтали о том, о сём. Отличное время было.

А ещё мы в теннис с Жуком играли! Все удивлялись: «Марина, как ты вообще эту ракетку держишь?» Дело в том, что у всех были лёгкие ракетки, а у меня тяжёлая, взрослая. «Мне удобно», — отвечала я, а Станислав Алексеевич шутил: «Ну, конечно! Этой ракеткой как ударишь, так мячик и улетает вместе с тобой». Видимо, рука у меня была крепкая не по возрасту: тяжёлой ракеткой играть у меня получалось, а вот лёгкой — нет.

Видимо, рука у меня была крепкая не по возрасту: тяжёлой ракеткой играть у меня получалось, а вот лёгкой — нет.

— В теннисе Станислав Алексеевич хорошо разбирался?

— Лютовал! (Смеётся.) Постоянно ругался. Мол, бегать надо по корту, а не на месте стоять. В общем, когда побеждали, а когда и проигрывали.

— Марина Евгеньевна, когда проснулись знаменитой?

— В 1976 году после первых соревнований… Это был турнир «Нувель де Моску». Мне стали приходить письма, фотографии. Но, вы знаете, известность не изменила меня — я осталась тем же человеком, каким и была всегда, и сейчас стараюсь использовать свои титулы только в самых крайних случаях.

— Вы неамбициозный человек?

— Смотря где. В работе — да! Я стараюсь делать свою работу на сто процентов, всё отдавать детям.

— Почему тогда вы не работаете на высоком уровне с большими спортсменами?

— Когда я каталась в «Балете на льду», у меня родился сын, затем надо было его воспитывать, поэтому я старалась больше времени уделять семье. И потом, я всегда мечтала работать именно с детьми. Недавно вот пересматривала старые записи, так вот мне, девочке, журналист задаёт вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — «Тренером маленьких детей», — ответила я.

И потом, я всегда мечтала работать именно с детьми. Недавно вот пересматривала старые записи, так вот мне, девочке, журналист задаёт вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — «Тренером маленьких детей», — ответила я.

— Получается, мечты сбываются?

— Получается, что так. Правда, первое время я плакала, когда уходили хорошие дети. Мне говорили, что потом будет легче. Нет, не будет. Когда от тебя уходит хороший ученик, ты всё равно переживаешь. Думаю, на чемпионате мира за бортиком арены вы меня вряд ли увидите. После смерти сына я стараюсь как можно больше внимания уделять дочери Даше, которой сейчас 14 лет, а также шестилетней внучке Лизоньке, она, кстати, занимается у меня фигурным катанием.

— Бабушкины гены?

—(Смеётся.) Мне кажется, что она не без способностей. Пока, правда, Лиза пользуется только своим талантом, но нужно ещё и трудолюбие ей привить. Она трудится, конечно, но побаивается что-то сделать не так, пробует, не получается, расстраивается, а я ругаю её за это…

— Тяжело тренировать собственную внучку?

— Конечно. Переживаю, думаю, вот придёт она в гости, и снова начнётся: «Марина Евгеньевна, Марина Евгеньевна». Дело в том, что на работе Лиза называет меня по имени-отчеству. Но дома, конечно, всё по-другому. Дома я — бабушка.

Переживаю, думаю, вот придёт она в гости, и снова начнётся: «Марина Евгеньевна, Марина Евгеньевна». Дело в том, что на работе Лиза называет меня по имени-отчеству. Но дома, конечно, всё по-другому. Дома я — бабушка.

«Мы с Шахраем постоянно ругались. Наверное, отсюда вся химия»

Осознание того, что фигурное катание — дело серьёзное, пришло к Марине ближе к Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

— Мне уже исполнилось 15 лет, я прекрасно осознавала всю свою ответственность, — вспоминает спортсменка. — Не хотелось никого подводить, а в первую очередь — партнёра и тренера. Я понимала, что надо работать, много работать. Особенно в тот момент…

Дело в том, что к 15 годам я сильно выросла, что-то перестало получаться из-за резкого скачка в росте, казалось, что мы снова начали осваивать некогда привычные элементы… Но в итоге мы справились.

— Второе место на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде после Родниной и Зайцева — это был успех для вашей пары?

— Станислав Алексеевич сказал, что это успех! Для себя мы выступили отлично. Потому что Ирина Роднина — это Ирина Роднина, а мы — это мы. Я считаю, что наша пара ни в коем случае на тех Играх не проиграла, но первой должна была быть Роднина, потому что Ирина — наш эталон. Больше бы таких сейчас…

Потому что Ирина Роднина — это Ирина Роднина, а мы — это мы. Я считаю, что наша пара ни в коем случае на тех Играх не проиграла, но первой должна была быть Роднина, потому что Ирина — наш эталон. Больше бы таких сейчас…

— Сейчас таких фигуристов нет, по-вашему?

— Не то чтобы нет. Просто сейчас всё быстро происходит. Выиграла пара одну Олимпиаду, и всё — дуэт уходит из спорта. Плюс травмы, конечно, сказываются. Ирина же каталась на очень высоком уровне много лет. Очень хотелось бы, чтобы спортсмены катались дольше.

Я с удовольствием смотрю выступления наших девочек, Медведева очень нравится, я давно за ней наблюдаю. Хочется, чтобы Юлия Липницкая вернулась в форму.

— Продолжая разговор об эталоне… Вы хотели быть похожей на Роднину? Она ведь была кумиром для очень многих девчонок.

— За Ириной я наблюдала с самого детства, она мне очень нравилась. Мама рассказывала, как я кричала: «Включите мне фигурное катание, я буду смотреть Роднину». На Иру всегда было приятно смотреть, но в душе всегда хотелось её обогнать. И это правильно… Настоящий спортсмен всегда хочет лидировать. Или он не спортсмен.

На Иру всегда было приятно смотреть, но в душе всегда хотелось её обогнать. И это правильно… Настоящий спортсмен всегда хочет лидировать. Или он не спортсмен.

— Вы начали ездить по заграницам в очень юном возрасте. Вы хоть что-то кроме льда видели? Или Жук держал вас в ежовых рукавицах?

— Честно говоря, мы толком ничего не видели. Так, выходили за сувенирами в магазин, и всё на этом. Взять хотя бы Игры в Лейк-Плэсиде. Мы там как в тюрьме жили. (Смеётся.) Из развлечений в олимпийской деревне были только ледяные горки. Спортсмены на них катались после окончания соревнований.

— Вы тоже прокатились в честь серебряной медали?

— Что вы?! Станислав Алексеевич запрещал мне часто выходить на улицу, потому что взрослых в деревне было много, а я маленькая. Он контролировал каждый мой шаг. Мне уже 15 лет было, а это такой возраст, когда начинаешь думать не только о спорте, но и о противоположном поле, а Станиславу Алексеевичу это не очень нравилось.

— Марина Евгеньевна, а в Сергея влюблённости не было? Всё-таки старше вас, симпатичный, статный…

— Нет, не было… Маленькой я была очень задиристой, хулиганистой, доставала Серёжу страшно. Он мог меня ударить, я могла его ударить. (Смеётся.) Серёжа часто меня ругал за то, что я отлынивала от тренировок, когда Жука не было на месте. Партнёр призывал меня к ответственности, а я кричала, что не хочу и не буду. Вспылить могли на ровном месте. С другой стороны, может быть, если бы этой химии не было, то пара развалилась бы. Кто знает? А когда я повзрослела, поняла, что так вести себя нельзя. Мне хотелось быть девушкой.

В общем, где-то с 15 лет я стала относиться к Сергею мягче. Мы перестали ругаться, наши отношения вышли на новый уровень, профессиональный.

«Жук велел мне выйти из машины, собрать вещи и уехать домой»

По словам Черкасовой, о назревающем конфликте между Жуком и Шахраем она не догадывалась. Уход партнёра стал для неё настоящей трагедией.

— Я ничего этого не видела и не ощущала, — вспоминает Марина Евгеньевна. — Станислав Алексеевич, конечно, был жёстким тренером, у него были конфликты со спортсменами, плюс у него были свои проблемы, но меня это не касалось. Может быть, Сергей и Станислав Алексеевич не хотели меня, ребёнка, во всё это впутывать, ограждали… Серёжа был уже взрослым и решал проблемы по-своему, так, как считал нужным.

Я читала интервью Сергея. Он говорит, что тогда сказал мне: «Давай кататься вместе у другого тренера». Честно, я этого не помню. Я только помню, когда он ушёл, я очень обиделась. Сначала думала, что он вообще закончил кататься, а потом узнала, что он катается у Родниной с другой девочкой. Не знаю, может быть, в моём подсознании осталось то, что мне Жук тогда говорил…

Знаете, в тот момент, когда Шахрай ушёл, я не знала, что мне делать. Партнёра нет, как быть дальше? Я была растеряна, ещё вес прибавлялся — нагрузки ведь были уже не те. Да и Жуку было не до меня — у Станислава Алексеевича были и другие пары.

Мало кто знает, но Черкасова могла продолжить карьеру в конькобежном спорте…

— В тот момент, когда я оказалась на распутье, мне позвонил конькобежец Владимир Лобанов и предложил перейти в конькобежный спорт, — вспоминает Марина Евгеньевна. — Я отказалась, потому что фигурное катание — это моё всё. К тому же я совсем не видела себя накачанной, мощной. Конечно, из меня можно было бы вырастить эдакую машину, но меня это не привлекало.

— Почему не сложилась пара Черкасова — Кадыркаев? Жук ведь взялся вас с Рашидом тренировать…

— Вы знаете, сначала мы были вроде ничего — на внутренних соревнованиях даже обогнали пару Пестова — Леонович, но то ли Станислав Алексеевич к нам не очень хорошо относился, то ли ещё что, но в какой-то момент Рашид стал мне всё назло делать. Например, делал шире шаг, а я за ним не успевала.

А потом между мной и Жуком произошёл конфликт. Мы были на сборах в Новогорске. Там была служебная машина, на которой в тот день всем позволили покататься… Та же Лена Водорезова каталась. И вот я села за руль последней, еду по территории, и мне навстречу идёт Жук. Я, естественно, оторопела, остановилась, глаза квадратные. Он подошёл ко мне и сказал: «Выходи из машины, собирай вещи и ступай домой».

И вот я села за руль последней, еду по территории, и мне навстречу идёт Жук. Я, естественно, оторопела, остановилась, глаза квадратные. Он подошёл ко мне и сказал: «Выходи из машины, собирай вещи и ступай домой».

Как сейчас помню, я приехала домой, бросила коньки и разревелась. Меня потом звали в одиночное катание, мой первый тренер звал. «Я как каталась у Жука, так и буду у него кататься, — был мой ответ. — Не могу ему изменить». Меня уговаривали, но я так и не согласилась.

— Получается, после истории с машиной ваше сотрудничество с Жуком прекратилось?

— Да! На этом всё… Я не приезжала к нему, не звонила. Знаете, у меня такой характер был… Даже если я виновата, то никогда не сделаю шаг навстречу, не извинюсь. Он тоже не пытался со мной связаться. К тому же ему было с кем работать: Пестова — Леонович катались, Марат Акбаров, Катя Гордеева подтягивалась…

Знаете, Станислав Алексеевич выжимал из спортсменов всё до последнего, а потом, если чувствовал, что что-то идёт не так, отпускал, бросал. В какой-то момент он, как мне кажется, даже перестал в нас с Сергеем верить. Говорил: «Зачем вам ехать на чемпионат Европы, вы всё равно проиграете».

В какой-то момент он, как мне кажется, даже перестал в нас с Сергеем верить. Говорил: «Зачем вам ехать на чемпионат Европы, вы всё равно проиграете».

— Тяжело в 18 лет заканчивать со спортом, понимая, что ты ещё на многое способна?

— Очень тяжело. Первое время я плакала. Смотрела по телевизору, как катаются Пестова —Леонович, и представляла себя, как бы мы вышли сейчас с Серёжкой.

«Говорят, что внучка похожа на меня, а я смотрю на неё — и вижу сына»

Так получилось, что в 18 лет, когда многие только начинают побеждать на крупных турнирах, Черкасова была вынуждена повесить коньки на гвоздь. Однако без работы талантливая фигуриста сидела недолго.

— Едва я окончила школу и поступила в институт, как знакомые предложили мне попробовать свои силы в «Балете на льду». Я тогда ещё удивилась: фигура ведь у меня была уже не та — я поправилась без привычных нагрузок. Однако от предложения отказываться не стала. Мне дали некоторое время, чтобы я привела себя в форму, и мне удалось похудеть. Тут главное поставить цель…

Тут главное поставить цель…

Благодаря «Балету на льду» Марина познакомилась с первым мужем — фигуристом, родила сына, но семейная жизнь у пары не сложилась.

— После развода я уехала на Украину и работала в украинском «Балете на льду». Серёжа тогда работал в цирке на льду. Кстати, позднее я пришла в тот же цирк и тоже работала с голубями. Посчастливилось мне поработать и в итальянском цирке — это был интересный опыт. Однако в какой-то момент я поняла, что мне тяжело, и перешла на тренерскую работу.

Я, правда, рассчитывала, что буду заниматься с одиночниками, но мне дали синхронистов и детский балет. Синхронное катание тогда только начинало развиваться. Я засела за книги, начала учиться, звонила в Москву, спрашивала: «А как? А что?» Мне нравилось работать в Италии, но, конечно, хотелось заниматься именно фигурным катанием, а не синхронным.

Скандал, разгоревшийся вокруг имени Станислава Жука, застал Марину на чужбине.

— Я всего не знаю. Якобы Станислав Алексеевич домогался Елены Водорезовой. Бред, конечно. Но меня даже просили выступить по этому поводу. А я сразу сказала: «Вы меня в это не вмешивайте. Я не собираюсь наговаривать на родного мне человека». Потом, правда, супруга Станислава Алексеевича — Нина Жук — смотрела на меня косо. Винила меня, наверное, в чём-то.

Бред, конечно. Но меня даже просили выступить по этому поводу. А я сразу сказала: «Вы меня в это не вмешивайте. Я не собираюсь наговаривать на родного мне человека». Потом, правда, супруга Станислава Алексеевича — Нина Жук — смотрела на меня косо. Винила меня, наверное, в чём-то.

Сейчас всё хорошо. Скоро в мою школу должен прийти хореограф от Марины — дочки Станислава Алексеевича. Очень его ждём.

— Я читала, что ваша итальянская история закончилась, когда вы приехали в Москву под Новый год и больше не захотели уезжать.

— Нет, всё было иначе. Мы — я, сын и мой второй муж — прилетели в Москву летом 2000 года, так сказать, на каникулы. В России же остались чисто случайно — произошла неприятность. Муж ушёл от меня, прихватив с собой все документы, в том числе мои и сына, так как они были у него в сумке, а также всё, что было заработано. Сказал, что скоро вернётся, вышел из дома и пропал.

Я, конечно, очень переживала сначала, написала заявление в милицию о пропаже человека. А оказалось, что у него в Москве уже давно была другая женщина. Он жил двойной жизнью. В общем, так получилось, что мы остались в Москве. Мне предложили тренерскую работу, сынок начал ходить в хоккейную школу.

А оказалось, что у него в Москве уже давно была другая женщина. Он жил двойной жизнью. В общем, так получилось, что мы остались в Москве. Мне предложили тренерскую работу, сынок начал ходить в хоккейную школу.

— Неприятная история…

— Просто это жизнь, она нас учит. Сейчас у меня замечательный муж, у меня растёт чудесная дочка Даша. Я стараюсь уделять ей как можно больше времени, особенно после смерти сына…

Марина Евгеньевна на секунду задумалась, а потом продолжила…

— Виталий сначала играл в хоккей в ледовом дворце «Умка», затем сына пригласили в Башкортостан играть за «Салават Юлаев», потом было московское «Динамо»… В 19 лет Виталию предложили место помощника тренера, он работал с мальчишками в «Умке», у сына даже есть медаль за второе место его ребят на чемпионате России. После того как Виталий отслужил в армии, сказал: «Мама, я форму никогда больше не надену». Но так сложилось, что он познакомился с ребятами, которые работали в химкинском ГАИ, и стал играть за «Химки». Вроде всё у него складывалось хорошо, дочка родилась.

Вроде всё у него складывалось хорошо, дочка родилась.

Но случилась беда… Он ехал с дачи и попал в аварию. Его привезли в больницу, сделали операцию, но на третий день у сына оторвался тромб… Все говорят, что время лечит. А я скажу так: нет, не лечит. Сердце до сих пор болит, Лизка перед глазами каждый день. А вот и она, кстати…

— Лизонька, подойди, — окликнула Марина Евгеньевна светловолосую девочку, пробежавшую мимо столика, за которым мы устроились с её бабушкой. — Это моя внучка. Говорят, что она очень похожа на меня, а я вот смотрю и вижу черты сына.

— У тебя сейчас разминка? Ты покушала? — спросила Черкасова девочку, та кивнула и убежала.

— Сейчас у Лизы полная семья, её мама снова вышла замуж, — продолжила спортсменка. — Но полная она для внучки — для меня всё равно половинка.

«Спасибо Тарасовой. Она всем напомнила, кто я такая»

Не так давно на базе тренировочного центра «Айсберг» открылась школа фигурного катания Черкасовой. По словам Марины Евгеньевны, теперь её главная задача — поднять детище.

— Открылись мы только в сентябре, — с гордостью в голосе рассказывает Марина Евгеньевна. — Деток у меня пока немного… Вот, например, недавно взяли девочку двух с половиной лет. Она очень хотела кататься, и мы ей позволили на свой страх и риск.

Кто знает, может быть, однажды школа перейдёт моей внучке. Дочь у меня фигурным катанием не увлекается. В самом начале я, конечно, пыталась поставить её на коньки, но Даше не понравилось. Да и потом, в какой-то момент я поняла, что она будет рослой девочкой, а высокий рост в нашем спорте — помеха.

До 12 лет Даша занималась конным спортом, а сейчас вот живёт рисованием. Недавно призналась мне, что хочет стать мультипликатором.

— А я думала, что вы работаете во дворце спорта «Умка».

— Это моя основная работа, — отметила Марина Евгеньевна. — Недавно у меня был набор деток 2012 года рождения. Есть дети и старше — с 2009 по 2002 год.

— Слышала, что вас и ваших воспитанников очень хвалят…

— Я очень горжусь своими воспитанниками, слежу за их судьбами. К сожалению, многие уже закончили выступать из-за травм, и это, конечно, очень обидно. Сейчас наблюдаю за своей ученицей Лерой Михайловой — она должна будет выступать на чемпионате России. Очень старательная девочка, катается сейчас у Сергея Давыдова.

К сожалению, многие уже закончили выступать из-за травм, и это, конечно, очень обидно. Сейчас наблюдаю за своей ученицей Лерой Михайловой — она должна будет выступать на чемпионате России. Очень старательная девочка, катается сейчас у Сергея Давыдова.

— Следите за мировым фигурным катанием? Смотрите соревнования?

— Да, мне очень нравятся Волосожар с Траньковым. Они очень трудолюбивые. Надеюсь, после рождения малыша они смогут вернуться в спорт и доказать, что лучшие в мире. Столбова — Климов — тоже самобытные ребята со своим стилем. Но я болею за всех, за сборную.

— Конечно, сейчас много новых красивых пар, но и вас, ветеранов, не забывают. Чувствуете?

— Чувствую, но всё-таки больше тех, кто уже не помнит. Взять хотя бы некоторых родителей. Знаете, иногда спрашивают: «А кто вы такая вообще? Чего вы нас учите?» Иногда аж диву даёшься…

— Сейчас очень много ТВ-шоу о фигурном катании. Не хотели бы принять участие в каком-нибудь подобном проекте, а то везде наша любимая Татьяна Тарасова.

— Да, она молодец! (Смеётся.) Знаете, я хотела бы сказать ей спасибо. В начале этого сезона меня уволили из «Умки». В чём причина? Быть может, кому-то помешала. Не знаю… Тарасова же показала всем, что я не просто какой-то тренер, что у меня есть звания и титулы, и помогла мне восстановиться на работе.

Не знаю, как она узнала о моей проблеме, но она позвонила и сказала: «Маришка, я тебя помню, я помогу, не переживай». И помогла…

— Как планируете встретить Новый год? Не на катке, я надеюсь…

— Нет, Новый год — это святое! 30 декабря я провожу последние в этом году тренировки, и на девять дней мы уезжаем на дачу праздновать. Мы с мужем будем, дочка, внучка поедет, может быть, кто-то из друзей присоединится.

Пожалуй, на этом будет правильно поставить точку в истории пары Черкасова — Шахрай. Или всё-таки многоточие?..

Ведь, как сказали в день встречи Марина Евгеньевна и Сергей Семёнович, возможно, они продолжат сотрудничество, только уже на тренерском поприще. Что ж, будем ждать от них новых грандиозных побед.

Что ж, будем ждать от них новых грандиозных побед.

Жук запрещал мне жениться и наша пара с Черкасовой распалась!

Фигурное катание в СССР было практически религией. Советские люди целыми семьями собирались вечерами у чёрно-белых экранов, чтобы поболеть за отечественных спортсменов на самых крупных соревнованиях. Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Марина Черкасова, Сергей Шахрай, Елена Водорезова и другие фигуристы были национальными героями, гордостью целой страны. Им рукоплескали не только в СССР, но и за рубежом, даже главные соперники признавали незаурядный талант и трудолюбие советских мастеров фигурного катания. Поэтому неудивительно, что новость о распаде одной из самых красивых пар того времени Сергей Шахрай — Марина Черкасова стала для многих поклонников этого захватывающего вида спорта настоящей трагедией. Самобытные, рисковые, харизматичные и невероятно техничные — они должны были заменить в сборной России уходивших из спорта Роднину и Зайцева. Но не сложилось… Официальная версия гласит так: «Марина начала быстро расти, и Сергей уже не мог её поднимать». С тех пор прошло 35 лет…

Но не сложилось… Официальная версия гласит так: «Марина начала быстро расти, и Сергей уже не мог её поднимать». С тех пор прошло 35 лет…

О том, что же на самом деле тогда случилось, каково было работать с великим и ужасным Станиславом Жуком и есть ли жизнь после триумфа, впервые рассказал серебряный призёр Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай.

Лайф отыскал Сергея Семёновича в Австралии, в Сиднее, где он живёт и работает вот уже более 20 лет. Оказалось, этой весной чемпион был в Москве. Знаменитый советский фигурист прилетал в столицу в связи с печальным событием: в апреле умерла его мама.

— Так сложилось, что я был вынужден приехать в Москву в апреле: моей маме стало плохо, — рассказывает 57-летний Шахрай. — Когда я прилетел, она уже была в Боткинской больнице, но живой, к сожалению, я её уже не застал. Взял на себя организацию похорон и достойно простился с самым родным мне человеком. Я постоянно звал маму к нам в Австралию, но она была уже в том возрасте, когда люди не готовы к столь сильным переменам в жизни. Мы никогда не оставляли мысли о том, чтобы забрать её к себе, но всё так скоропостижно произошло… Мы с женой ещё некоторое время побыли в Москве, насладились тёплой весенней погодой и проведали отца супруги, ему скоро 85 лет. Мой тесть, Николай Каменский, был в 50—60-х годах известным прыгуном на лыжах с трамплина мирового класса и участником трёх зимних Олимпиад.

Мы никогда не оставляли мысли о том, чтобы забрать её к себе, но всё так скоропостижно произошло… Мы с женой ещё некоторое время побыли в Москве, насладились тёплой весенней погодой и проведали отца супруги, ему скоро 85 лет. Мой тесть, Николай Каменский, был в 50—60-х годах известным прыгуном на лыжах с трамплина мирового класса и участником трёх зимних Олимпиад.

Именно мама в далёком 1963 году привела маленького шустрого Серёжу на каток. Это была любовь далеко не с первого взгляда. Поначалу мальчик ходил на тренировки только по желанию родителей и много лет скрывал от друзей, что занимается фигурным катанием.

— Ребёнок, когда ему пять или шесть лет, не всё сам может решать, — рассуждает Сергей Семёнович. — Всё решают родители. В спорт меня отдали, чтобы укрепить здоровье: я часто болел, когда ходил в садик. В общем-то, это была довольно распространённая причина прихода на каток в то время. Меня растили так, чтобы слушаться родителей, и я не прекословил. Так получилось, что меня отвели в самую сильную школу фигурного катания — на стадион «Юных пионеров». Там был небольшой старый каток, и на нём тренировались, пожалуй, лучшие фигуристы страны и работали самые лучшие тренеры. Чтобы попасть в эту школу, нужно было пройти конкурс. И из 600 детей взяли 60, в том числе и меня. В школу я попал вовсе не благодаря каким-то своим особым физическим данным: просто в секции не хватало мальчиков. Не сразу мне понравилось фигурное катание. Это такой вид спорта, который требует постоянных нудных скучных занятий. Мы ведь не сразу начинали с катания, сначала мы занимались хореографией. И что мне больше всего не нравилось, так это то, что на эти занятия приходилось надевать девичьи колготки. В какой-то момент я не выдержал и сказал, что буду ходить на хореографию, но не в колготках, а в трусах. А когда вышли на лёд, мало того что было холодно, нам нарисовали два круга на льду и велели по этим кругам что-то делать. Я не понимал, зачем всё это нужно! Энтузиазма, одним словом, вся эта рутина не прибавляла. Постепенно нетерпеливые начали уходить, а я остался: родители меня упорно возили на тренировки.

Там был небольшой старый каток, и на нём тренировались, пожалуй, лучшие фигуристы страны и работали самые лучшие тренеры. Чтобы попасть в эту школу, нужно было пройти конкурс. И из 600 детей взяли 60, в том числе и меня. В школу я попал вовсе не благодаря каким-то своим особым физическим данным: просто в секции не хватало мальчиков. Не сразу мне понравилось фигурное катание. Это такой вид спорта, который требует постоянных нудных скучных занятий. Мы ведь не сразу начинали с катания, сначала мы занимались хореографией. И что мне больше всего не нравилось, так это то, что на эти занятия приходилось надевать девичьи колготки. В какой-то момент я не выдержал и сказал, что буду ходить на хореографию, но не в колготках, а в трусах. А когда вышли на лёд, мало того что было холодно, нам нарисовали два круга на льду и велели по этим кругам что-то делать. Я не понимал, зачем всё это нужно! Энтузиазма, одним словом, вся эта рутина не прибавляла. Постепенно нетерпеливые начали уходить, а я остался: родители меня упорно возили на тренировки. Подготовительный период длился три года, а потом я попал в хорошую секцию и получил право кататься на искусственном льду. Наверное, были всё-таки какие-то задатки… Тренеры, вероятно, разглядели во мне талант, за что я им безмерно благодарен.

Подготовительный период длился три года, а потом я попал в хорошую секцию и получил право кататься на искусственном льду. Наверное, были всё-таки какие-то задатки… Тренеры, вероятно, разглядели во мне талант, за что я им безмерно благодарен.

«Что мне больше всего не нравилось, так это то, что на занятия приходилось надевать девчачьи колготки. В какой-то момент я не выдержал и сказал, что буду ходить на хореографию, но не в колготках, а в трусах»

Сергей не только в спорте стремился к идеалу — в школе он тоже был для всех примером. Маленький Серёжа пришёл в первый класс, не умея ни считать, ни читать. Но к концу года он не только догнал, но и перегнал своих сверстников в развитии, стал круглым отличником. Первую тройку Сергей получил лишь в конце пятого класса и то только потому, что неаккуратно что-то записал в тетради.

— А как можно было учиться не на отлично? — разводит руками Сергей Семёнович. — Как можно было прийти в школу и не получить пятёрку? Зачем тогда вообще ходить? Я всегда стремился всё делать отлично и быть лучшим. Я рос активным ребёнком. Играл во дворе и в футбол, и в хоккей. Очень не любил проигрывать, поэтому всегда бился до конца. Всё делал для того, чтобы победить. Вероятно, именно это качество тренеры и оценили.

Я рос активным ребёнком. Играл во дворе и в футбол, и в хоккей. Очень не любил проигрывать, поэтому всегда бился до конца. Всё делал для того, чтобы победить. Вероятно, именно это качество тренеры и оценили.

«Я очень не любил проигрывать, поэтому всегда бился до конца. Всё делал для того, чтобы победить. Вероятно, именно это моё качество тренеры и оценили»

Много лет Сергей скрывал от друзей, что занимается фигурным катанием. Говорит, хвалиться было нечем. И только когда начались соревнования, тайное стало явным.

— Три раза в неделю я ходил на тренировки, и приходилось выворачиваться, объяснять друзьям, где я пропадаю. Уже и не помню, что им тогда сочинял, но с фантазией у меня было всё хорошо, что-то придумывал. Это длилось года четыре или даже пять лет. Только к классу шестому-седьмому, когда надо было отпрашиваться на соревнования, держать в тайне моё увлечение было уже невозможно.

— Принято считать, что спортсмены лишены детства. Это про вас?

— Абсолютно не про меня. Я наблюдал за некоторыми своими сверстниками. Они приходили из школы и слонялись. У меня же было всё насыщенно. Я быстро делал уроки, хорошо учился в школе, успевал ходить на тренировки. Да ещё и мяч мог вечером погонять по двору. Я всё успевал. Вот это и есть настоящее детство!

Я наблюдал за некоторыми своими сверстниками. Они приходили из школы и слонялись. У меня же было всё насыщенно. Я быстро делал уроки, хорошо учился в школе, успевал ходить на тренировки. Да ещё и мяч мог вечером погонять по двору. Я всё успевал. Вот это и есть настоящее детство!

Любовь к фигурному катанию пришла к Сергею вместе с первыми успехами и осознанием того, что он способен на большее. И постепенно серьёзное увлечение стало для Шахрая делом всей его жизни.

— Впрочем, была у меня ещё одна страсть, — признался фигурист. — Я любил и люблю читать! С детства читал много и с удовольствием. Читал по пути на каток, по пути с катка. Переходил дорогу и читал книгу. Однажды, уже после окончания спортивной карьеры, я оказался на гастролях в Тольятти, но их отменили. И у нас было немного времени, чтобы прогуляться по городу. Там я и купил книгу «Доктор Живаго». Слышал, что интересная. Она пролежала у меня более 20 лет, я привёз её с собой в Австралию. Туго она у меня сначала шла, но потом я пересилил себя и влюбился в это произведение. Считаю, что это лучшее литературное произведение. По крайней мере, для меня.

Считаю, что это лучшее литературное произведение. По крайней мере, для меня.

— Сами не пробовали писать?

— Может быть, стоит попробовать. В школе учитель русского языка и литературы отмечала мой слог и зачитывала перед классом отрывки из моих сочинений. Мне есть что изложить по всем вопросам, не только по спорту. Англичане говорят: «Why not!» И я говорю: почему бы и нет!

— Кстати, как у вас с английским дела обстояли?

— Когда мне пришлось выбирать между английским и немецким языками в школе, я выбрал немецкий. Учил этот язык в школе и в институте, неплохо его знал. А английский пришлось учить постольку, поскольку стал ездить на соревнования и нужно было общаться с иностранцами. Когда я попал в Австралию, язык у меня был не очень сильный, мне было тяжело осваиваться. Сейчас мой английский лучше — не как у Пастернака, конечно, но изъясняться могу. А вообще я очень устаю от английского: мне приятнее говорить, думать и читать на родном русском языке.

Попадание в группу к Станиславу Жуку стало для юного фигуриста Шахрая большой неожиданностью. Он продолжал кататься на стадионе «Юных пионеров», выступал за это общество на юношеских соревнованиях и стабильно показывал неплохие результаты; звёзд с неба не хватал, но у специалистов был на виду. И однажды его заметил помощник Станислава Жука — Константин Скрылёв.

— В группе Жука была девочка-парница, и ей подыскивали партнёра, — рассказал Сергей Семёнович. — Скрылёв как-то подошёл ко мне и спросил: «А ты не хочешь попробовать у Жука?» Я всегда мечтал попасть к нему. Я понимал, что, если я хочу стать сильным спортсменом, то должен тренироваться только у Жука. Все его ученики добивались больших результатов. Кто бы к нему ни попадал — превращался в незаурядного мастера с международной репутацией. Естественно, я согласился. В группу Станислава Алексеевича я попал осенью 1972 года, в тот момент, когда он был полностью сосредоточен на паре Роднина-Зайцев, они только начинали вместе кататься. Мне было всего 15 лет, когда я вышел на лёд, чтобы впервые показать Жуку, на что способен. После того как я закончил, он подошёл ко мне и начал что-то объяснять, какие-то технические моменты. Скрылёв позже мне сказал: «Ну, Сергей, ты и удивил его! Такого в жизни не было, чтобы Жук к кому-то подошёл после первой тренировки. Видно, ты ему приглянулся». Было очень приятно, обрадовался, что не выгонят! Мне пришлось переходить к Жуку, а это значило, что нужно было отдать свои английские, недешёвые, коньки. Я вернул коньки и остался без инвентаря. И тогда Жук поступил очень великодушно. Он, знаменитый тренер, отдал мне свои личные коньки. Они мне были большие, но я на них катался, пока мне не подобрали новые. Не привык жаловаться.

Мне было всего 15 лет, когда я вышел на лёд, чтобы впервые показать Жуку, на что способен. После того как я закончил, он подошёл ко мне и начал что-то объяснять, какие-то технические моменты. Скрылёв позже мне сказал: «Ну, Сергей, ты и удивил его! Такого в жизни не было, чтобы Жук к кому-то подошёл после первой тренировки. Видно, ты ему приглянулся». Было очень приятно, обрадовался, что не выгонят! Мне пришлось переходить к Жуку, а это значило, что нужно было отдать свои английские, недешёвые, коньки. Я вернул коньки и остался без инвентаря. И тогда Жук поступил очень великодушно. Он, знаменитый тренер, отдал мне свои личные коньки. Они мне были большие, но я на них катался, пока мне не подобрали новые. Не привык жаловаться.

«Когда переходил к Жуку, оставил коньки в своём старом обществе и остался без инвентаря. Тогда Станислав Алексеевич поступил очень великодушно. Он, знаменитый тренер, отдал мне свои личные коньки»

С этого момента и начался один из самых ярких и в то же время самых непростых этапов в жизни Сергея Шахрая. Следующие 10 лет он тренировался у Жука, буквально вырос у него на глазах из юного, подающего надежды спортсмена в чемпиона мира.

Следующие 10 лет он тренировался у Жука, буквально вырос у него на глазах из юного, подающего надежды спортсмена в чемпиона мира.

— Той девочке, под которую меня подобрали, я не подошёл, — вспоминает спортсмен. — У меня ещё не было такой физической силы, чтобы осваивать с ней парные элементы. Меня оставили заниматься одиночным катанием, но серьёзно со мной никто не работал. Фактически я «болтался» один до лучших времён. Ездил на юношеские соревнования, но ведущие места не занимал, потому что мне уделяли мало внимания. Однако я даже умудрился как-то попасть на взрослый чемпионат Советского Союза и там неплохо выступил, даже в газете обо мне написали. Мол, есть перспективный мальчик. В общем, несмотря ни на что времени я зря не терял, осваивал одиночное катание. Одиночные элементы, прыжки и вращения у меня получались, а вот со школой не всё было гладко. А раньше как было? Если плохо делаешь школу, но хорошо катаешь произвольную программу, идёшь в парное катание, если всё получается, остаёшься в одиночном, а если не удаются прыжки, но ты артистичный, пробуешь себя в танцах. В общем, в гордом одиночестве я откатал года три в группе Жука. Впрочем, мне было чем гордиться. Будучи одиночником, я уже умел прыгать три тройных прыжка. По тем временам это было очень неплохо.

В общем, в гордом одиночестве я откатал года три в группе Жука. Впрочем, мне было чем гордиться. Будучи одиночником, я уже умел прыгать три тройных прыжка. По тем временам это было очень неплохо.

«Раньше как было? Если плохо делаешь школу, но хорошо катаешь произвольную программу, идёшь в парное катание, если всё получается, остаёшься в одиночном, а если не удаются прыжки, но ты артистичный, пробуешь себя в танцах»

К 1975 году Жук охладел к одиночным подвигам Шахрая. Отчаявшись сделать из него чемпиона в этом виде фигурного катания, он направил 17-летнего юношу к своей сестре, которая как раз начинала подбирать перспективных фигуристов для формирования пар.

— Так сложилось, что Татьяна Жук закончила свои профессиональные выступления в «Балете на льду» и начала тренерскую деятельность, — вспоминает Шахрай. — Было решено, что она будет работать в ЦСКА с детьми, которые в дальнейшем будут заниматься парным катанием. Были подобраны девочки, пришли я и мой товарищ. Надо было пробовать с разными партнёршами. А я знал, что в ЦСКА катается маленькая Марина Черкасова, у которой были проблемы со школой, как и у меня. У неё неплохо получалась произвольная программа, но фигуры не давались. Поэтому она занимала не самые высокие места. Обидно было, ведь девочка была с характером, неплохо владела прыжками. В общем, я сразу сказал, что пробовать буду только с Мариной.

А я знал, что в ЦСКА катается маленькая Марина Черкасова, у которой были проблемы со школой, как и у меня. У неё неплохо получалась произвольная программа, но фигуры не давались. Поэтому она занимала не самые высокие места. Обидно было, ведь девочка была с характером, неплохо владела прыжками. В общем, я сразу сказал, что пробовать буду только с Мариной.

— Мы встали в пару, разница в росте в 35 сантиметров нам вовсе не мешала. Так, в течение года мы потихоньку тренировались под эгидой Татьяны Жук. Опыта у неё хватало. Неожиданно нам предложили выступить на каком-то спортивном празднике. Мол, подготовьте танец. Мы выбрали музыку «Где-то на белом свете» и за несколько дней сделали номер. Приняли нас зрители с восторгом. Марина такая маленькая, шустрая, и я вроде ничего, и элементы у нас лихие. После этого танца у Жука, вероятно, закралась мысль, что из этого может что-то получиться. «Готовьтесь серьёзнее и весной поедете на показательные выступления в Ригу», — сказал он нам. Это было наше боевое крещение, мы выступили с сумасшедшим успехом. Жук убедился, что в этом что-то есть. А мы к тому моменту уже делали четверную подкрутку и тройной параллельный прыжок, которые никто в мире не делал, были и другие сложные элементы. Он вернулся в Москву и доложил руководству: «У меня есть пара, которая побила пять мировых рекордов за одно выступление, суперпара». После этого он взял нас к себе и начал серьёзно заниматься.

Это было наше боевое крещение, мы выступили с сумасшедшим успехом. Жук убедился, что в этом что-то есть. А мы к тому моменту уже делали четверную подкрутку и тройной параллельный прыжок, которые никто в мире не делал, были и другие сложные элементы. Он вернулся в Москву и доложил руководству: «У меня есть пара, которая побила пять мировых рекордов за одно выступление, суперпара». После этого он взял нас к себе и начал серьёзно заниматься.

По словам Сергея Семёновича, Станислав Жук был неординарным человеком, разным. Одним на тренировках, другим на отдыхе, третьим на соревнованиях.

— У Жука было много учеников, и каждый может рассказывать о нём по-своему, — отметил Шахрай. — Как не бывает двух одинаковых людей, так и не бывает двух одинаковых мнений. У нас были разные периоды, были и хорошие моменты, были и не совсем приятные. У него была высокая планка, и нас он подтягивал под свои критерии. Жук был невероятно целеустремлённый, жил фигурным катанием 24 часа в сутки и думал только о том, как бы придумать что-то новое, чтобы его ученики были лучше остальных. Всё было ради этой цели, ради этого он и был жёстким и требовательным. Но мы привыкли к его манере работать. Он подбирал таких людей, которые могли выдержать его требования. Впрочем, даже у него были тренерские неудачи. Принято считать, что он был непобедимым. Но он был всего лишь живой человек, хоть и великий и гениальный тренер. О нём можно говорить бесконечно…

Всё было ради этой цели, ради этого он и был жёстким и требовательным. Но мы привыкли к его манере работать. Он подбирал таких людей, которые могли выдержать его требования. Впрочем, даже у него были тренерские неудачи. Принято считать, что он был непобедимым. Но он был всего лишь живой человек, хоть и великий и гениальный тренер. О нём можно говорить бесконечно…

Когда я сам стал тренером, я понял, что Станислав Алексеевич нервничал больше нас на всех наших стартах, так как вкладывал в нас много и хотел видеть результат. И для меня самым большим достижением было, если он нас просто не ругал. Понимаете, не хвалил, а просто не ругал. Добиться похвалы от него было невозможно! Были выступления, когда мы не допускали ни одной ошибки, а он всё равно находил какие-то недочёты.

«Для меня самым большим достижением было, если Жук нас просто не ругал»

Вне катка и соревнований Жук, как признался Шахрай, был абсолютно другим человеком: весёлым и компанейским. Сергей Семёнович с теплотой вспоминает отдых группы Жука в посёлке Бетта под Геленджиком, подводную охоту и фирменную уху тренера.

— Жук любил ездить на отдых к морю и занимался подводной охотой. Брал нас с собой. Станислав Алексеевич так говорил про себя: «Сначала я подводный охотник, затем — точильщик коньков и только потом тренер». Вроде в шутку говорил, а вроде и серьёзно. Коньки он точил самостоятельно всем своим ученикам и делал это превосходно. Для него было важно подготовить всё самому. У него случай был. На Олимпийских играх в 1976 году у Пахомовой и Горшкова что-то случилось с коньком и нужно было его подправить — они попросили Жука о помощи. Он взялся, но очень переживал, что не получится: коньки для танцоров сильно отличаются от наших. К счастью, всё получилось, и Пахомова с Горшковым стали олимпийскими чемпионами.

«Станислав Алексеевич так говорил про себя: «Сначала я подводный охотник, затем – точильщик коньков и только потом тренер»

В первый мой приезд Жук уговаривал меня пойти поохотиться на рыбу, а я уже был наслышан, что это непросто, и всячески отнекивался. В какой-то момент мне надоели уговоры, я взял ружьё и поплыл. Удивительно, но стоило мне выпустить стрелу, как я сдуру попал в рыбу. Мало того, в тот день я загарпунил сразу три рыбы, и Жук, крайне удивившись, решил сварить уху из моей добычи в честь моего успеха. Мы часто готовили уху, но до того дня варили её из улова тренера. У Станислава Алексеевича получалась великолепная уха, секрет которой я знаю. Я не люблю и не умею готовить, но у меня есть два коронных блюда: это шашлык и рыбный суп по рецепту Жука. Думаю, что в шоу у Ивана Урганта я вполне смог бы приготовить ту самую уху.

Удивительно, но стоило мне выпустить стрелу, как я сдуру попал в рыбу. Мало того, в тот день я загарпунил сразу три рыбы, и Жук, крайне удивившись, решил сварить уху из моей добычи в честь моего успеха. Мы часто готовили уху, но до того дня варили её из улова тренера. У Станислава Алексеевича получалась великолепная уха, секрет которой я знаю. Я не люблю и не умею готовить, но у меня есть два коронных блюда: это шашлык и рыбный суп по рецепту Жука. Думаю, что в шоу у Ивана Урганта я вполне смог бы приготовить ту самую уху.

«Я не люблю и не умею готовить, но у меня есть два коронных блюда – это шашлык и рыбный суп по рецепту Жука»

В Бетту мы ездили каждый год в июне, отдыхали и немного тренировались, готовились к новому сезону. Отличное было время. Жук рассказывал интересные истории, анекдоты, забавные случаи. Это нас расслабляло. Когда же мы возвращались в Москву, то сталкивались с другим Жуком. Он сразу начинал критиковать: это не так, то не то, здесь не доделал, там расслабился. Станислав Алексеевич был обычным живым человеком со своими плюсами, минусами, а не какой-то истукан, который мог только орать и унижать.

Станислав Алексеевич был обычным живым человеком со своими плюсами, минусами, а не какой-то истукан, который мог только орать и унижать.

Долгое время ходили слухи о романе Станислава Жука с его юной подопечной одиночницей Еленой Водорезовой. «Было или нет?» — задавались вопросом специалисты и журналисты. До сих пор эта легенда не даёт покоя очень многим поклонникам фигурного катания. По словам Сергея Шахрая, который знает всю ситуацию изнутри, эта история полная чушь.