Содержание

Роль А.Д. Бутовского в развитии физического воспитания, спорта и олимпийского движения в России

Роль А.Д. Бутовского в развитии физического воспитания, спорта и олимпийского движения в России

ˑ:

Роль А.Д. Бутовского в развитии физического воспитания, спорта и олимпийского движения в России

Президент Национального олимпийского комитета Украины С.Н. Бубка, Киев, Украина

Ключевые слова. Генерал А.Д. Бутовский, олимпийское движение, физическое воспитание

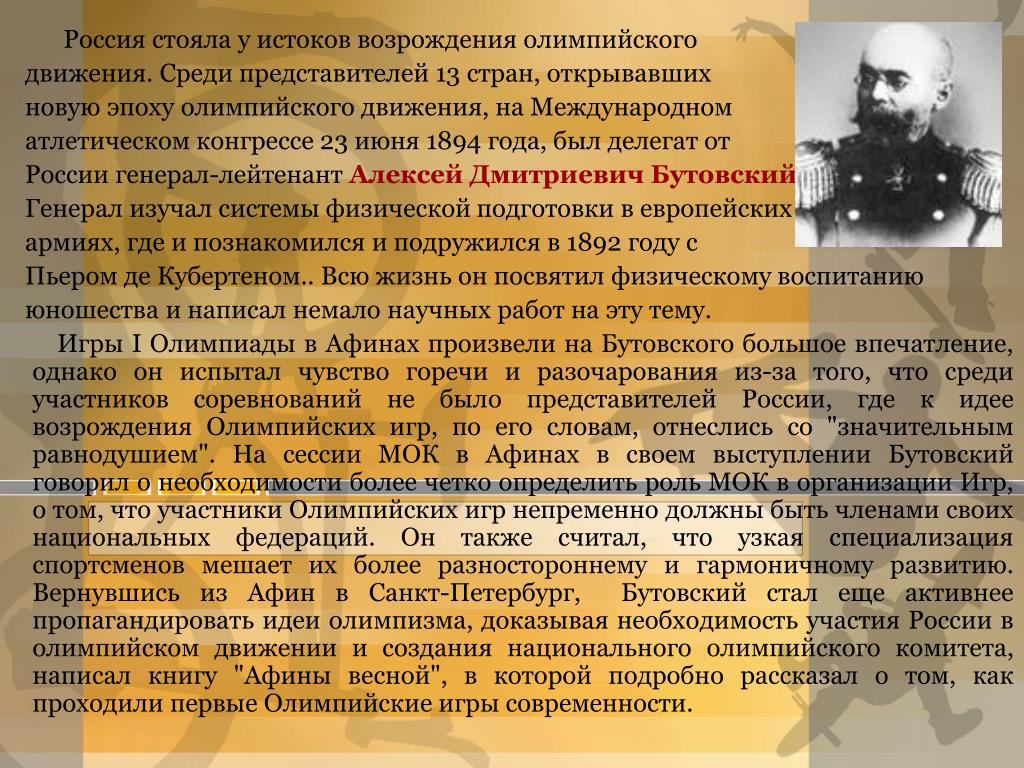

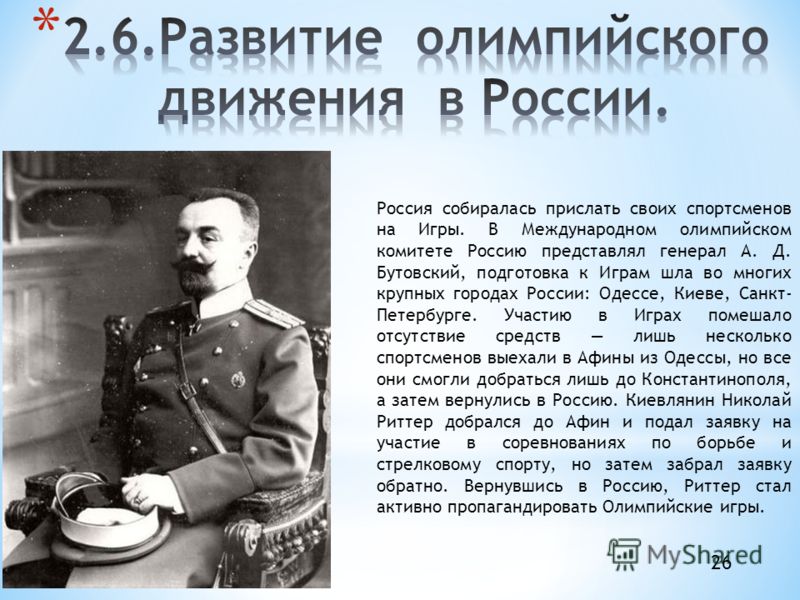

Оценивая вклад А.Д. Бутовского в развитие физического воспитания и спорта в России, вернемся к рассмотренным в некоторых предыдущих разделах этой статьи служебным командировкам Алексея Дмитриевича в ряд европейских стран в 90-е годы XIX века, направленным на изучение зарубежного опыта с целью последующего лучшего из него использования в совершенствовании соответствующих отечественных систем.

Следует сказать о том, что эти зарубежные командировки А.Д. Бутовского по заданиям Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) в 90-е годы XIX столетия в известной мере стали следствием того, что примерно за полтора десятка лет до этого остались невыполненными аналогичные задачи, которые в 70-е годы XIX века Военное министерство России поставило перед известным российским ученым Петром Францевичем Лесгафтом, предложив ему поехать в зарубежную командировку для ознакомления с постановкой работ по физическому воспитанию в различных государствах Западной Европы. П.Ф. Лесгафт, приняв предложение Военного министерства России, весной 1875 года выехал в такую командировку, в ходе которой посетил Германию (побывав в Пруссии, Саксонии, Баварии, Баден-Вюртемберге), Швейцарию, Францию, Австрию, Швеции, Данию, Нидерланды и Великобританию, а летом 1876 года совершил вторую зарубежную командировку в европейские страны, посетив Францию, Швейцарию и Италию. Лесгафт должен был, как предварительно оговаривалось перед этими его поездками в Европу, не позднее конца 1876 года предоставить в российское военное ведомство отчет об этих командировках и, главное, практические рекомендации по использованию в России зарубежного опыта. Однако П.Ф. Лесгафт отнюдь на спешил выполнять задание Главного управления военно-учебных заведений, а вместо этого занялся подготовкой собственной книги и не реагировал на продолжавшиеся несколько лет письменные напоминания Военного министерства России и ГУВУЗ. В 1885 году (т.е. через десять лет после первой из упомянутых зарубежных поездок П.Ф. Лесгафта) терпение военного ведомства иссякло – и оно начало подыскивать другого специалиста, способного выполнить задание ГУВУЗ. Такой кандидатурой стал опытный специалист в этой сфере полковник (затем генерал) А.Д. Бутовский, который в 1892, 1896 и 1899 годах успешно реализовал поставленные перед ним задачи и, как уже отмечалось ранее, представил в ГУВУЗ практические рекомендации по использованию в России того лучшего, что было в организации систем физического воспитания и спорта в разных европейских странах, а также глубоко и всесторонне осветил всё это в своих трудах (статьях и книгах).

Однако П.Ф. Лесгафт отнюдь на спешил выполнять задание Главного управления военно-учебных заведений, а вместо этого занялся подготовкой собственной книги и не реагировал на продолжавшиеся несколько лет письменные напоминания Военного министерства России и ГУВУЗ. В 1885 году (т.е. через десять лет после первой из упомянутых зарубежных поездок П.Ф. Лесгафта) терпение военного ведомства иссякло – и оно начало подыскивать другого специалиста, способного выполнить задание ГУВУЗ. Такой кандидатурой стал опытный специалист в этой сфере полковник (затем генерал) А.Д. Бутовский, который в 1892, 1896 и 1899 годах успешно реализовал поставленные перед ним задачи и, как уже отмечалось ранее, представил в ГУВУЗ практические рекомендации по использованию в России того лучшего, что было в организации систем физического воспитания и спорта в разных европейских странах, а также глубоко и всесторонне осветил всё это в своих трудах (статьях и книгах).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутовский А. Д. Вопросы физического воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе, летом 1905 г. / А.Д.Бутовский. Собрание сочинений: в 4-х т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 3. – С.261-295.

Д. Вопросы физического воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе, летом 1905 г. / А.Д.Бутовский. Собрание сочинений: в 4-х т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 3. – С.261-295.

2. Бутовский А.Д. Вопросы школьной гигиены и физического воспитания на международных конгрессах в 1910 г. / А.Д.Бутовский. Собрание сочинений: в 4-х т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 3. – С.296-358.

3. Бутовский А.Д. Эпистолярное наследие / А.Д.Бутовский. Собрание сочинений: в 4-х т. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 4. – С.401-446.

4. Платонов В.Н., Булатова М.М., Бубка С.Н. и др. Олимпийский спорт: в 2-х т. / Под общ. ред. В.Н.Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 1. – С.195-207, 242-244.

5. Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX веков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 204. – 764 с.

6. Энциклопедия олимпийского спорта: в 5-ти т. / Коллектив авторов // Под общ. ред. В.Н.Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2004. – Т. 5. – С.32-46.

/ Коллектив авторов // Под общ. ред. В.Н.Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2004. – Т. 5. – С.32-46.

7. Енциклопедія олімпійського спорту України / Колектив авторів. / За редакцією В.М.Платонова. – К.: Олімпійська література, 2005. – С.28-39.

Поступила в редакцию: 02.02.2012 г.

Информация для связи: [email protected]

ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ БУТОВСЬКИЙ | СУНИК

Проект инструкции для обучения пению и музыке в кадетских корпусах / состав. полковником А. Д. Бутовским на основании данных, выработанных в специальной комиссии Педагогического музея военно-учебных заведений. – СПб., 1889. – 32 с.

Наставление для производства гимнастических упражнений в гражданских учебных заведениях : вольные движения / сост. полковник А. Д. Бутовский. – СПб., 1890. – 156 с.

Бутовский А. Д. Телесные упражнения во Франции / А. Д. Бутовский // Педагоги- ческий сборник. – 1893. – № 2. – С. 193–213; № 3. – С. 268–291; № 4. – С. 417–441; № 5. – С. 534–559.

– 1893. – № 2. – С. 193–213; № 3. – С. 268–291; № 4. – С. 417–441; № 5. – С. 534–559.

Бутовский А. Д. Наставление для ухода за зрением воспитанников военно-учебных заведений. – СПб., 1895. – 26 с.

Бутовский А. Д. Афины весной 1896 года [отдельный оттиск из «Русского обозрения»] / А. Д. Бутовский. – М., 1896. – 33 с. (На следующей, после титула, странице указано: Дозволено цензурой. Москва, декабря 18 дня 1896 г. – А. С.).

Бутовский А. Д. Шведская педагогическая гимнастика / А. Д. Бутовский // Педаго- гический сборник: – 1897. – № 6. – С. 565–591; № 7. – С. 40–87; № 11. – С. 424–460; 1898. – № 1. – С. 70–105.

Бутовский А. Д. Полевая гимнастика в различных странах Западной Европы / А. Д. Бутовский. – СПб., 1897. – 23 с.

Бутовский А. Д. Телесные упражнения и внеклассные занятия в кадетских корпу- сах / А. Д. Бутовский. – М., 1898.

Бутовский А. Д. Упражнения и занятия, имеющие отношение к физическому воспитанию в наших кадетских корпусах / А. Д. Бутовский ; сост. по поручению главного начальника военно-учебных заведений в ответ на запрос французского военного министерства о состоянии упражнений в наших кадетских корпусах. – СПб., 1899.

по поручению главного начальника военно-учебных заведений в ответ на запрос французского военного министерства о состоянии упражнений в наших кадетских корпусах. – СПб., 1899.

Бутовский А. Д. Система шведской педагогической и военной гимнастики / Бутовский А. Д. – СПб., 1899. – 164 с.

Бутовский А. Д. Система шведской педагогической и военной гимнастики / Бутовский А. Д. – 2-е изд. [ с присоединением статей: 1. Ручной труд и телесное развитие. 2. Домашние меры против искривления стана у детей. – СПб., 1903. – 180 с.

Бутовский А. Д. Вопросы физического воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе летом 1905 года / А. Д. Бутовский // Педагогический сборник. – 1906. – № 1. – С. 34–69.

Бутовский А. Д. Вопросы физического воспитания и спорта на международном

конгрессе в Брюсселе летом 1905 года / Бутовский А. Д. – СПб. : Типография М. М. Стасюлевича. 1906. – 35 с.

Бутовский А. Д. О школьном товарищеском суде / Бутовский А. Д. – СПб. : Типография М. М. Стасюлевича. 1907. – 23 с. (На последней – 23 с. значится – 17 марта 1907 года – А. С.).

М. Стасюлевича. 1907. – 23 с. (На последней – 23 с. значится – 17 марта 1907 года – А. С.).

Бутовский А. Д. Из чтений по истории и методике телесных упражнений: физическое образование в древности и в средние века / Бутовский А. Д. – СПб., 1910. – С. 21–45.

Бутовский А. Д. Вопросы школьной гигиены и физического воспитания на международных конгрессах в 1910 году / А. Д. Бутовский // Педагогический сборник. – 1911. – № 1. – С. 17–60; № 2. – С. 193–215.

Публичная лекция генерал-лейтенанта А. Д. Бутовского «Что такое физическое образование?» // Русский спорт. – 1911. – № 11. –С. 6. (Лекция прочитана в аудитории «Педагогического музея военно-учебных заведений» для командиров полков, начальников военноучебных заведений, директоров кадетских корпусов).

Бутовский А. Д. Из чтений по истории и методике телесных упражнений : методика 2. Количественная норма упражнений. – СПб., 1912. С. 21–39.

Бутовский А. Д. Записки по истории и теории телесных упражнений / А. Д. Бутовский. – СПб., 1913. – 328 с.

– СПб., 1913. – 328 с.

Бутовский А. Д. Обучение письму и почерку / А. Д. Бутовский. – СПб. : Типография М.М. Стасюлевича. 1913.

Бутовский А. Д. Польская иконография в европейском искусстве XVII века / А. Д. Бутовский. – [1913?]. – 12 с.

Бутовский А. Д. Война и военный быт в работах Калло и его современников / А. Д. Бутовский // Русский библиофил. – 1914. – № 3. – С. 27–48. (В виде вырезки из журнала хранится в «Музее книги» Российской Государственной библиотеки – А. С.).

Бутовский А. Д. Образовательные свойства телесного упражнения. Сведения, необходимые для преподавания всякого рода физической работы / А. Д. Бутовский. – Пг., 1914. – 42 с.

Бутовский А. Д. Воспитание и телесные упражнения в английских школах / А. Д. Бутовский. – Пг., 1915. – 65 с.

Бутовский А. Д. Годы моего учения в Петровско-Полтавском кадетском корпусе / А. Д. Бутовский. – Пг., 1915. – 53 с.

Бутовский А. Д. Прекратившийся род / А. Д. Бутовский. – Пг. : Типография Усова. 1915. – 53 с. (Изложение начинается с подзаголовка: «Прекратившийся род» ; из воспоминаний А.Д. Бутовского. – А. С.).

– 53 с. (Изложение начинается с подзаголовка: «Прекратившийся род» ; из воспоминаний А.Д. Бутовского. – А. С.).

Военная энциклопедия. – СПб., 1911. – Т. 5. – С. 165 – 166.

Выдрин В. М. Россиянин в МОК / В. М. Выдрин // Физкультура и спорт. – 1964. – № 6. – С. 10–11.

Грачев А. В. Физическое воспитание в России в эпоху капитализма : рукопись / Грачев А. В., Дюперрон Г. А. – Л. : ГДОИФК, 1934. – 62 с.

Зеликсон Е. Ю. Очерки по истории физической культуры в СССР: от отмены крепостного права и развития промышленного капитализма в России до Великой Октябрьской социалистической революции (1861–1917) / Зеликсон Е. Ю. – М. ; Л.: Физкультура и спорт, 1940. – 176 с.

История физической культуры : учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / ред. кол. : Ф. И. Самоуков [и др.]. – М. : Физкультура и спорт, 1964. – 226 с.

История физической культуры и спорта : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. В. В. Столбова. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 116 с.

История физической культуры и спорта : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. В. В. Столбова. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 160 с.

для ин-тов физ. культуры / под ред. В. В. Столбова. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 160 с.

Короновский В. Н. Первые международные олимпийские игры и русский спорт : материалы и воспоминания / В. Н. Короновский // Теория и практика физической культуры. – Вып. 5. – С. 215–235.

Пьер де Кубертен. Как всё начиналось // Спорт за рубежом. – 1968. – № 4. (Отрывок из брошюры Пьера де Кубертена «Олимпийские игры 1776 г. до н. э. – 1896 года», изданной в Париже в 1896 году – А. С.).

Николаева А. С. Физическая культура и спорт в Ленинграде (до Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) : дис. … канд. пед. наук / Николаева А. С. – Л., 1974. – 211 с.

Проект инструкции для обучения пению и музыке в кадетских корпусах / состав. полковником А. Д. Бутовским на основании данных, выработанных в специальной комиссии Педагогического музея военно-учебных заведений. – СПб., 1889. – 32 с.

Ратнер А. Б. Были о былом. (письма Кубертену) / А. Б. Ратнер // Олимпийский глобус. Зарубежный спорт. Факты и комментарии. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – С. 86–104.

Факты и комментарии. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – С. 86–104.

Суник А. На стадионах 4-х континентов / Александр Суник. – Ташкент : Изд-во ЦК ЛКСМ Узбекистана «Ёш гвардия», 1966 – 152 с.

Сунiк О.Б. Вiд Олiмпiї до Москви / О. Б. Сунік. – К. : Здоров’я. 1980. – 199 с.

Суник А. Первый член МОК для России / Александр Суник // Олимпийская панорама. – 1984. – № 2. – С. 38–40.

Суник А. Б. Становление и развитие в СССР истории физической культуры как науки (1917– сер. 80-х годов) : дис. … д-ра пед. наук / Суник Александр Борисович. – Львов, 1986. – 568 с.

Суник А. Б. О генезисе неоолимпизма и современного олимпийского движения / А. Б. Суник // Теория и практика физической культуры. – 1994. –№ 8. – С. 10–16.

Суник А. Б. Международный Атлетический конгресс в Париже (16–23 июня 1894 года) : доклад, представленный на V Всероссийскую научно-практическую конференцию «Олимпийское движение и социальные процессы» (Москва, май 1994 г., посвящ. 100-летию Международного олимпийского комитета) / А. Б. Суник // Олимпийское движение и социальные процессы : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. – М., 1996. – С. 44–50.

Б. Суник // Олимпийское движение и социальные процессы : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. – М., 1996. – С. 44–50.

Суник А. Б. Зарождение международного олимпийского движения и российская пресса / А. Б. Суник // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 10. – С. 8–15.

Суник А. Б. Олимпийская триада: концепция периодизации / А. Б. Суник // Межвуз. сб. науч. материалов, посвящ. 90-летию первого выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. – Воронеж, 1997. – С. 38–40.

Суник А. Б. Первый россиянин в МОК / А. Б. Суник // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 8. – С. 52 – 63.

Суник А. Б. ХХ век и олимпийская триада / А. Б. Суник // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 6. – С. 2–13.

Суник А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX–XX веков / Александр Суник. – М. : Советский спорт, 2001. – 664 с.

Суник А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX–XX веков / Александр Суник. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – М. : Советский спорт, 2004. – 764 с.: ил.

2-е, исправ. и доп. – М. : Советский спорт, 2004. – 764 с.: ил.

Суник А. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта / Александр Суник. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 272–275.

Стрельников В. В. Институт Лесгафта 1893–1923 / Стрельников В. В. // Известия Научного института им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1924. – Т. 8. – С. 8.

Чудинов И. Г. Гимнастика и спорт в помещичье-капиталистической России / И. Г. Чудинов // Теория и практика физической культуры. – 1941. – № 4. – С. 42– 52.

Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. – М. : Физкультура и спорт, 1961. – Т. 1. – 106 с.

Полный послужной список А. Д. Бутовского. – ЦГВИА, ф. 400, оп. 12, ед. хр. 23656, л. 104–114.

ЦГВИА, ф. 725, оп. 46, ед. хр. 415.

ЦГВИА, ф. 725, оп. 53, ед. хр. 53, л. 1

ЦГВИА, ф.725, оп. 53, ед. хр. 4002, л. 1–60.

ЦГВИА, ф. 725, оп. 53, ед. хр. 4004.

Стенограмма и другие материалы I Международного Атлетического конгресса в Париже 16 – 23 июня 1894 года.

Pierre de Coubertin. Memories Olympiyues. – Lauzanne, 1931. – 218 p.

Потенциал микроглии при нейродегенеративных заболеваниях

Перейти к содержимому

Олег Бутовский, доктор медицинских наук, доцент кафедры неврологии Гарвардской медицинской школы. Его лаборатория в Центре неврологических заболеваний Brigham & Women’s Hospital занимается фундаментальными вопросами биологии микроглии и разработкой новых методов лечения микроглии. Кроме того, они стремятся разработать новые инструменты и терапевтические подходы, применимые к неврологическим заболеваниям.

НС: Как вы заинтересовались нейроиммунологией?

OB: Это моя жизнь! Это не работа, это призвание, как художник. Я изучал микроглию во время моей докторской диссертации. в Институте Вейцмана и почувствовал, что это действительно удивительный тип клеток. Я всегда считал, что мы должны сделать больше, чтобы понять биологию микроглии, и теперь у нас есть возможность это сделать.

Я всегда считал, что мы должны сделать больше, чтобы понять биологию микроглии, и теперь у нас есть возможность это сделать.

Н.С.: Область нейроиммунологии и неврологии в целом, похоже, переживает период возрождения. Что привело к этому возобновившемуся интересу?

OB: Как будто микроглия — это новая клетка. По сравнению с тем, как мы рассматривали микроглию в течение последних двадцати лет, кажется, что мы открыли что-то совершенно новое. Поэтому нам нужно пересмотреть все, что мы делали раньше, и переоценить то, что мы думаем о происхождении и функции микроглии. Почти все, что, как мы думали, мы знали, было отброшено, и нам нужно подойти к этому с новой точки зрения.

НС: Что бы вы назвали наиболее интересной функцией микроглии? Что наименее понятно?

OB: Мы просто не знаем, чем они занимаются. Биология центральной нервной системы (ЦНС) и мозга настолько сложна, что микроглия взаимодействует со многими различными типами клеток в этой среде. Наше откровение пришло около пяти-шести лет назад, когда мы обнаружили зависимую от TGF-b уникальную сигнатуру в микроглии. Мы поняли, что микроглия очень динамична, сильно реагирует на свое окружение и демонстрирует несколько фенотипов. Поэтому они должны выполнять несколько функций. Большой вопрос в том, какой фенотип соответствует какой функции? Микроглия не только хороша или плоха, но и когда они хорошие или плохие? Данные весьма противоречивы, но мы знаем, что микроглия может быть важным отражением нейродегенеративного заболевания или даже способствовать ему. Например, мы видим, что микроглия почти всегда вовлечена в болезнь Альцгеймера (БА). Все ассоциированные гены при БА либо сильно, либо однозначно экспрессируются в микроглии. Микроглия, безусловно, является важными клетками, но у нас пока недостаточно информации о том, как они формируют иммунный ответ.

Наше откровение пришло около пяти-шести лет назад, когда мы обнаружили зависимую от TGF-b уникальную сигнатуру в микроглии. Мы поняли, что микроглия очень динамична, сильно реагирует на свое окружение и демонстрирует несколько фенотипов. Поэтому они должны выполнять несколько функций. Большой вопрос в том, какой фенотип соответствует какой функции? Микроглия не только хороша или плоха, но и когда они хорошие или плохие? Данные весьма противоречивы, но мы знаем, что микроглия может быть важным отражением нейродегенеративного заболевания или даже способствовать ему. Например, мы видим, что микроглия почти всегда вовлечена в болезнь Альцгеймера (БА). Все ассоциированные гены при БА либо сильно, либо однозначно экспрессируются в микроглии. Микроглия, безусловно, является важными клетками, но у нас пока недостаточно информации о том, как они формируют иммунный ответ.

NS: Что привело вас к работе с NanoString?

OB: Мы начали работать с NanoString, когда создали собственный набор кодов для профилирования микроглии. Это привело нас к многому обучению и сотрудничеству. Это отличная технология, которая позволяет нам проводить количественную мультиплексную экспрессию генов за два-три дня. Мы смогли заняться сложной наукой почти мгновенно.

Это привело нас к многому обучению и сотрудничеству. Это отличная технология, которая позволяет нам проводить количественную мультиплексную экспрессию генов за два-три дня. Мы смогли заняться сложной наукой почти мгновенно.

Н.С.: Ваша лаборатория внимательно изучает взаимодействие между микроглией и периферическим иммунным ответом. Каковы, по вашему мнению, проблемы и, в конечном счете, преимущества этого типа исследований?

OB: Этот вопрос является высшим приоритетом в изучении биологии микроглии. При изучении микроглии и рекрутированных моноцитов важно знать, «кто есть кто». Вот почему мы разработали уникальные маркеры для различения резидентных и периферических иммунных клеток. Они вносят различный вклад в болезнь (патогенез или выздоровление), и наша цель — понять эту биологию. Один вопрос, который у нас есть, заключается в том, могут ли рекрутированные миелоидные клетки взять на себя функцию микроглии и заменить функционирующую популяцию микроглии. Если бы мы могли заменить дистрофические клетки микроглии здоровыми, функционирующими суррогатами из кровотока, это было бы важным шагом вперед в лечении болезни Альцгеймера.

Если бы мы могли заменить дистрофические клетки микроглии здоровыми, функционирующими суррогатами из кровотока, это было бы важным шагом вперед в лечении болезни Альцгеймера.

NS: Говорят, что нездоровая микроглия лежит в основе всех нейродегенеративных заболеваний. Ваше исследование также направлено на разработку новых методов лечения микроглии. Каким образом нацеливание на микроглию может улучшить исходы заболевания?

OB: Большим достижением является то, что теперь мы знаем профиль микроглии в здоровом и болезненном состояниях. Кроме того, мы можем разделить микроглию на разные подклассы в рамках заболевания. У нас есть микроглия, специфичная для БА, бокового амиотрофического склероза (БАС) и стадий этих заболеваний. Мы можем определить и уточнить фенотипы, чтобы получить больше информации о том, что делают эти клетки и как они функционируют. Чтобы разработать терапию, мы хотим понять, как мы можем изменить фенотип дисфункциональной микроглии на здоровую, функционирующую микроглию. Мы также ищем регуляторные мишени, чтобы манипулировать желаемым фенотипом и вызывать переход от гомеостатических к нейрогенным клеткам. Мы считаем, что если мы сможем изменить фенотип, мы изменим течение болезни.

Мы также ищем регуляторные мишени, чтобы манипулировать желаемым фенотипом и вызывать переход от гомеостатических к нейрогенным клеткам. Мы считаем, что если мы сможем изменить фенотип, мы изменим течение болезни.

НС: Учитывая исключительную пластичность клеток микроглии, считаете ли вы, что их дисфункция будет варьироваться в зависимости от нейродегенеративных заболеваний?

OB: Я думаю, микроглия будет различаться по всему спектру нейродегенеративных заболеваний; как они изменяются, еще предстоит увидеть. Общая сигнатура, которую мы описали, является хорошей отправной точкой, но будет интереснее взглянуть на уникальные профили микроглии для каждого заболевания на каждой стадии. Например, ApoE представляет интерес при нейродегенеративных заболеваниях, потому что он является основным регулятором фенотипического переключения нормальной микроглии на ассоциированную с заболеванием. Конкретные фенотипы микроглии и биомаркеры, которые они экспрессируют, являются наиболее многообещающими целями, которые мы можем преследовать.

Н.С.: Как, по вашему мнению, технология цифрового пространственного профилирования (DSP) NanoString будет интегрирована в область нейробиологии в будущем?

OB: Все ученые нашего центра заинтригованы возможностью пространственного объединения РНК и белка. Это очень крутая технология, и я думаю, что она будет гигантской. Он нам нужен, и он будет активно использоваться. Мы сможем смотреть не только на популяции клеток; мы также сможем изучить их географию. Мы очень рады начать работу с NanoString над следующей главой!

Узнайте больше о том, как с помощью панелей nCounter® Neuroinflammation Panels можно выполнить «сложную научную работу практически за короткое время»

Посмотрите наш веб-семинар «Комплексный анализ микроглии на нейропатологических стадиях болезни Альцгеймера (БА)», представленный Стефаном Прокопом, доктором медицины .

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Не для использования в диагностических процедурах.

По

Наноструна

Только для исследовательских целей. Не для использования в диагностических процедурах.

Олег Бутовский | Бригам и женская больница | 95 публикаций | 13270 Цитаты

Журнальная статья•DOI•

Нейротоксичность, опосредованная микроглией: выявление молекулярных механизмов

[…]

Мишель Л. Блок 1 , Луиджи Зекка 0 1 9 0 1 0 9 0 1 0 6 , Джау-Шионг •Учреждения (2)

Национальные институты здравоохранения 1 , Национальный исследовательский совет 2

01 января 2007 г. – Nature Reviews Neuroscience

TL;DR: Сверхактивированную микроглию можно обнаружить с помощью методов визуализации, и поэтому эти знания дают возможность не только для ранней диагностики, но, что важно, для разработки целевых противовоспалительных методов лечения, которые могут замедлить или остановить прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Все больше данных указывает на то, что активация микроглии способствует повреждению нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Недавние исследования показывают, что в ответ на определенные токсины окружающей среды и эндогенные белки микроглия может входить в сверхактивированное состояние и высвобождать активные формы кислорода (АФК), вызывающие нейротоксичность. Рецепторы распознавания образов, экспрессируемые на поверхности микроглии, по-видимому, являются одним из основных, распространенных путей, с помощью которых различные сигналы токсинов преобразуются в продукцию АФК. Гиперактивированная микроглия может быть обнаружена с помощью методов визуализации, и поэтому эти знания дают возможность не только для ранней диагностики, но, что важно, для разработки целевых противовоспалительных методов лечения, которые могут замедлить или остановить прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

. ..читать дальшеЧитать меньше

..читать дальшеЧитать меньше

3,130 цитирований

Журнальная статья•DOI•

Структура и функция гематоэнцефалического барьера

[…]

N. Joan Abbott 1 9janie 901 , Agenie Digeb 1 , Диана Э. М. Долман 1 , Сити Р. Юсоф 1 , Дэвид Дж. Бегли 1 — Показать меньше +1 еще•Учреждения (1)

King’s College London 1

6 900 Neurobiology of Disease

TL;DR: Обобщаются структура и функция ГЭБ, описывается физический барьер, образованный эндотелиальными плотными соединениями, и транспортный барьер, возникающий в результате мембранных транспортеров и везикулярных механизмов.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Нервная передача сигналов в центральной нервной системе (ЦНС) требует строго контролируемой микросреды. Клетки на трех ключевых поверхностях образуют барьеры между кровью и ЦНС: гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), гематоэнцефалический барьер и арахноидальный барьер. ГЭБ на уровне эндотелия микрососудов головного мозга является основным местом обмена кровь-ЦНС. Обобщаются структура и функция ГЭБ, физический барьер, образованный эндотелиальными плотными соединениями, и транспортный барьер, возникающий в результате мембранных переносчиков и везикулярных механизмов. Обрисованы роли ассоциированных клеток, особенно концов астроцитарных глиальных клеток, а также перицитов и микроглии. Описано эмбриональное развитие ГЭБ и изменения при патологии. ГЭБ подвержен кратковременной и долговременной регуляции, которая может нарушаться при патологии. Любая программа по поиску или доставке лекарств, нацеленных на ЦНС или избегающих их, должна учитывать особенности ГЭБ.

ГЭБ на уровне эндотелия микрососудов головного мозга является основным местом обмена кровь-ЦНС. Обобщаются структура и функция ГЭБ, физический барьер, образованный эндотелиальными плотными соединениями, и транспортный барьер, возникающий в результате мембранных переносчиков и везикулярных механизмов. Обрисованы роли ассоциированных клеток, особенно концов астроцитарных глиальных клеток, а также перицитов и микроглии. Описано эмбриональное развитие ГЭБ и изменения при патологии. ГЭБ подвержен кратковременной и долговременной регуляции, которая может нарушаться при патологии. Любая программа по поиску или доставке лекарств, нацеленных на ЦНС или избегающих их, должна учитывать особенности ГЭБ.

…читать дальшечитать меньше

3063 цитирования

Журнальная статья•DOI•

Микроглия: активные сенсорные и универсальные эффекторные клетки в нормальном и патологическом мозге

[…]

Уве-Карстен Ханиш 1 , Helmut Kettenmann 2 • Институты (2)

Университет Геттингена 1 , Центр молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка 2

Макса Дельбрюка 2

01 ноября 2007 г. наблюдения, которые иллюстрируют многогранную активность микроглии в нормальном и патологическом мозге.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Клетки микроглии составляют резидентную популяцию макрофагов ЦНС. Недавние исследования in vivo показали, что микроглия выполняет активное сканирование тканей, что бросает вызов традиционному представлению о «отдыхающей» микроглии в нормальном мозге. Трансформация микроглии в реактивное состояние в ответ на патологию была известна в течение десятилетий как микроглиальная активация, но, по-видимому, она более разнообразна и динамична, чем когда-либо предполагалось, как по транскрипционным, так и по нетранскрипционным особенностям, а также по функциональным последствиям. Это может помочь объяснить, почему вовлечение микроглии может быть либо нейропротекторным, либо нейротоксическим, приводя к сдерживанию или усугублению прогрессирования заболевания. Более того, мало что известно о гетерогенности микроглиальных ответов в различных патологических контекстах, возникающих в результате региональной адаптации или прогрессирования заболевания. В этом обзоре мы сосредоточимся на нескольких ключевых наблюдениях, которые иллюстрируют многогранную активность микроглии в нормальном и патологическом мозге.

Более того, мало что известно о гетерогенности микроглиальных ответов в различных патологических контекстах, возникающих в результате региональной адаптации или прогрессирования заболевания. В этом обзоре мы сосредоточимся на нескольких ключевых наблюдениях, которые иллюстрируют многогранную активность микроглии в нормальном и патологическом мозге.

…читать дальшечитать меньше

2925 цитирований

Журнальная статья•DOI•

Механизмы и функциональные последствия нейрогенеза у взрослых.

[…]

Chunmei Zhao 1 , Wei Deng 1 , Фред Х. Гейдж 1 • Институты (1)

Институт биологических исследований 1

22 Feb 2008-Cell.

TL;DR: Обсуждаются факторы, которые регулируют пролиферацию и определяют судьбу взрослых нейральных стволовых клеток, и рассматривается потенциальное значение взрослого нейрогенеза в памяти, депрессии и нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Генерация новых нейронов поддерживается на протяжении всей взрослой жизни в мозге млекопитающих благодаря пролиферации и дифференцировке взрослых нейральных стволовых клеток. В этом обзоре мы обсуждаем факторы, которые регулируют пролиферацию и детерминацию судьбы взрослых нервных стволовых клеток, и описываем недавние исследования, касающиеся интеграции новорожденных нейронов в существующие нервные схемы. Далее мы рассматриваем потенциальное значение нейрогенеза у взрослых в памяти, депрессии и нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

…читать дальшеЧитать меньше

2758 цитирований

Журнальная статья•DOI•

Одноклеточная РНК-секвенция подчеркивает внутриопухолевую гетерогенность первичной глиобластомы

[…]

Anoop P. Patel 19010 Итай Тирош 2 , Джон Дж. Тромбетта 2 , Алекс К. Шалек 2 , Шон М. Гиллеспи 1 , Хироаки Вакимото 3 , Дэниел П. Кэхилл 90 Наед 3 90 90 , Уильям Т. Карри 3 , Роберт Л. Мартуза 3 , Дэвид Н. Луи 3 , Орит Розенблатт-Розен 2 , Марио Л. Сува 2 , Марио Л. Сува 3 9, Авив 105 Регев 190 4 , Aviv Regev 2 , Bradley E. Bernstein 3 , Bradley E. Bernstein 1 , Bradley E. Bernstein 2 — Показать еще +16•Учреждения (4)

Patel 19010 Итай Тирош 2 , Джон Дж. Тромбетта 2 , Алекс К. Шалек 2 , Шон М. Гиллеспи 1 , Хироаки Вакимото 3 , Дэниел П. Кэхилл 90 Наед 3 90 90 , Уильям Т. Карри 3 , Роберт Л. Мартуза 3 , Дэвид Н. Луи 3 , Орит Розенблатт-Розен 2 , Марио Л. Сува 2 , Марио Л. Сува 3 9, Авив 105 Регев 190 4 , Aviv Regev 2 , Bradley E. Bernstein 3 , Bradley E. Bernstein 1 , Bradley E. Bernstein 2 — Показать еще +16•Учреждения (4)

3 Hughard Medical Institute 9 1 , Институт Броуда 2 , Гарвардский университет 3 , Массачусетский технологический институт 4

20 июня 2014 г.-Science

TL;DR: была исследована последовательность генома отдельных клеток, выделенных из глиобластом головного мозга, которая выявила общие хромосомные изменения, а также обширные вариации транскрипции, включая гены. связанные с передачей сигналов, которые представляют собой потенциальные терапевтические мишени.

связанные с передачей сигналов, которые представляют собой потенциальные терапевтические мишени.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Рак человека представляет собой сложную экосистему, состоящую из клеток с различными фенотипами, генотипами и эпигенетическими состояниями, но современные модели неадекватно отражают состав опухоли у пациентов. Мы использовали секвенирование одноклеточной РНК (RNA-seq) для профилирования 430 клеток из пяти первичных глиобластом, которые, как мы обнаружили, по своей природе изменчивы в их экспрессии различных программ транскрипции, связанных с онкогенной передачей сигналов, пролиферацией, комплементом / иммунным ответом и гипоксией. Мы также наблюдали континуум состояний экспрессии, связанных со стволовостью, что позволило нам идентифицировать предполагаемые регуляторы стволовости in vivo. Наконец, мы показываем, что установленные классификаторы подтипов глиобластомы по-разному экспрессируются в отдельных клетках опухоли, и демонстрируют потенциальные прогностические последствия такой внутриопухолевой гетерогенности.