Содержание

История русского «Максима»

Фото: Тульский государственный музей оружия

15 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Пастухова – тульского оружейника, специалиста пулеметного производства. Под его руководством была организована сборка первых пулеметов в Туле, а совместно с другим известным оружейником Павлом Третьяковым он работал над русской версией знаменитого пулемета «Максим».

Всего в зарубежный вариант было внесено более 200 инноваций. Так творение Хайрема Стивенса Максима превратилось в верного боевого товарища «Максимку». А оба оружейника заслужили такой большой авторитет, что о них сложили поговорку: «Пулеметы знает Бог, Третьяков и Пастухов».

Русская история первого в мире пулемета и вклад тульских оружейников в его модернизацию – в нашем материале.

Пулемет от создателя лампочки

Сэр Хайрем Стивенс Максим, «отец» одного из первых в мире пулеметов, был увлеченным изобретателем, которого интересовала самая разнообразная техника. Кроме выдающегося оружия, он придумал уникальный бездымный порох, спорил с Томасом Эдисоном за первенство в создании лампы накаливания, а на исходе жизни строил самолеты-гиганты. Однако главное детище изобретателя – пулемет «Максим» − получило признание не сразу.

На родине сэра Максима, в США, созданный в 1883 году пулемет энтузиазма не вызвал. Тогда изобретатель переехал в Великобританию и около десяти лет посвятил продвижению нового оружия, стрельбу из которого вначале считали бесцельной тратой патронов. Постепенно, особенно выделяясь на фоне другого автоматического оружия, пулемет «Максим» завоевывает популярность, начинается его боевое применение. Изобретатель лично демонстрирует свое оружие в странах Европы, в том числе и в России – в 1888 году стрельбу из пулемета наблюдал император Александр III.![]()

Хайрем Стивенс Максим со своим пулеметом

Неизвестно, какое впечатление на самодержца произвела огневая мощь пулемета, но с 1899 года «Максим», адаптированный сначала под патроны винтовки Бердана, затем под патроны винтовки Мосина, поступает на вооружение в артиллерию российской армии. Почему именно в артиллерию? Потому что вес оригинального оружия составлял около 250 кг, а в полной комплектации «Максим» напоминал, скорее, пушку.

В Русско-японской войне «Максимы» показали себя в полную силу. Потребности армии в станковых пулеметах растут, однако закупка за границей была недешевой, и в 1902 году Россия покупает у Хайрема Максима и его компаньонов право на собственное производство. Площадкой для локализации был выбран Тульский оружейный завод, для знакомства с технологией в Великобританию отправляются начальник инструментальной мастерской Павел Третьяков и старший мастер Иван Пастухов. Так начинается история «обрусения» пулемета Максима.![]()

«Пулеметы знают Бог, Третьяков и Пастухов»

Тульские послы полтора месяца изучали опыт британских оружейников и пришли к выводу, что производство пулеметов Максима может быть организовано на родном заводе без серьезных затруднений. Первый опытный образец русского «Максима» был готов уже в конце 1904 года, а в мае следующего года пулемет вышел в серию. Серийный образец под номером 1 до сих пор хранится в Тульском музее оружия.

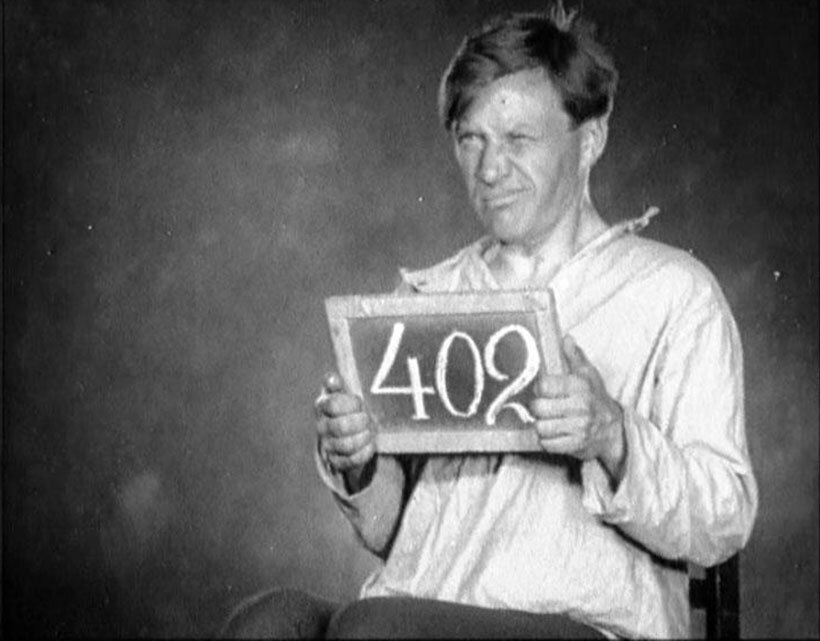

Тяжелый вес пулемета затруднял его использование, и оружейники Пастухов (на фото слева) с Третьяковым (на фото внизу) взялись за доработку базовой модели. Один пулемет Максима состоял из 282 деталей, а его создание включало 2448 высокоточных операций. Задача перед инженерами стояла непростая, но они справились.

Тульским мастерам удалось значительно облегчить «Максим», увеличить дальнобойность и надежность оружия. Всего в пулемет было внесено около 200 изменений. В 1905 году представитель английского производителя «Виккерс», побывавший в Туле, отметил, что русские смогли добиться взаимозаменяемости деталей пулемета, которая пока была еще недоступна в Европе.

В 1905 году представитель английского производителя «Виккерс», побывавший в Туле, отметил, что русские смогли добиться взаимозаменяемости деталей пулемета, которая пока была еще недоступна в Европе.

Дальнейшая история русского «Максима» − это история его модернизаций. В 1908 году «Виккерс» продемонстрировал свой облегченный вариант пулемета массой 11,36 кг. Однако Третьяков с Пастуховым снова обошли англичан, представив свой облегченный «Максим», который оказался более выигрышным. Он был принят на вооружение под обозначением «станковый пулемет Максима обр. 1910 г.» с полностью оригинальным станком, разработанным тульским оружейником А.А. Соколовым. Вес «Максима» со станком и жидкостью для охлаждения составлял 67,6 кг. Именно в этой версии пулемет обрел привычный всем вид.

Нужно отметить, что англичане тоже начали активно использовать наработки русских в своих модернизациях. Русскую модификацию даже пытаются производить в Англии, куда для приемки отправляется Иван Пастухов, но англичане срывают поставки, и Императорский Тульский оружейный завод остается единственным производителем. Всего до 1914 г. в России изготовили 4782 пулемета Максима во всех модификациях.

Всего до 1914 г. в России изготовили 4782 пулемета Максима во всех модификациях.

«Строчит пулеметчик за синий платочек»

Первую мировую войну Россия встретила с единственным пулеметом собственного производства – обрусевшим «Максимом» образца 1910 года. Солдаты были покорены простотой и надежностью оружия. Пулемет стал верным товарищем, постепенно сменив ударение в фамилии создателя на русский вариант, а позже и вовсе став родным «Максимкой». Одним из итогов Первой мировой стало признание пулемета в качестве наиболее мощного огневого средства пехоты.

В Гражданскую войну «Максим» также оставался основным типом пулеметов. Именно в эти годы распространение получила тачанка − конная рессорная повозка с пулеметом, направленным против хода движения, сочетавшая мощь пулеметного огня с кавалерийской скоростью.

Командиры и бойцы РККА с пулеметом Максима, конец 1920-х – начало 1930-х годов

В 1920-е годы к пулеметам выдвигаются новые требования и назревает очередная переделка «Максима» для повышения его боевых качеств. Модернизация пулемета стала одной из главных задач нового конструкторского бюро при тульском заводе. Эта версия получила название «пулемет Максима образца 1910/30 года».

Модернизация пулемета стала одной из главных задач нового конструкторского бюро при тульском заводе. Эта версия получила название «пулемет Максима образца 1910/30 года».

Всю Великую Отечественную войну «Максим» верой и правдой служил русским воинам. Морально устаревший к тому времени пулемет тем не менее оставался самым надежным и по некоторым характеристикам был даже лучше более новых моделей. Он применялся пехотой и горными стрелками, устанавливался на кораблях, автомобилях и бронепоездах. Существовала даже счетверенная зенитная установка из «Максимов» для стрельбы по низколетящим самолетам.

Советские солдаты готовят пулемет Максима для ведения зенитного огня

Только в 1943 году на замену «Максиму» пришел пулемет Горюнова. Пулемет Максима выпускался вплоть до окончания войны и потом еще долгие годы использовался в разных странах. Считается, что последний раз этот легендарный пулемет применялся в 1969 году в советско-китайском пограничном конфликте на острове Даманском. Так завершилась славная история русского «Максима», который стал не только оружием Победы, но и частью массовой культуры.

Так завершилась славная история русского «Максима», который стал не только оружием Победы, но и частью массовой культуры.

Напоследок стоит еще раз упомянуть создателей русской версии пулемета. Павел Петрович Третьяков в разгар Первой мировой войны был назначен начальником Тульского оружейного завода, а после Октябрьского переворота 1917 года остался на ТОЗе в должности начальника пулеметного отдела. В 1927 году Павел Петрович стал организатором и руководителем первого в России проектно-конструкторского бюро по разработке стрелкового оружия, будущего КБП им. А.Г. Шипунова. В стенах нового предприятия продолжалась модернизация пулеметов «Максим».

Иван Алексеевич Пастухов после революции продолжил работу на Тульском оружейном заводе. В 1926 году он был назначен старшим конструктором пулеметного отдела, а в 1927 году из ТОЗа переведен в ПКБ. По воспоминаниям другого выдающегося оружейника Ф.В. Токарева, «Пастухов был живым справочником по «Максиму», знатоком его технологии, инструмента, чертежей и допуска». Кроме оружейного дела, у Пастухова была масса увлечений: цветоводство, пчеловодство, лыжи, фотография.

Кроме оружейного дела, у Пастухова была масса увлечений: цветоводство, пчеловодство, лыжи, фотография.

Пулемет Максима: первый в мире, легендарный в России

Сложно найти более привычный образ пулемета, чем станковый пулемет Максима.

Прошедший две мировые войны, Гражданскую, революционные события и Русско-японскую войну, «Максим», как его называли наши пулеметчики, стал надежной опорой наших стрелковых частей вплоть до конца Великой Отечественной.

Тысячи фотографий, десятки фильмов, километры кинохроники – везде мы можем увидеть характерный щиток, рифленый кожух ствола и колесный станок. Сегодня мы расскажем вам историю первого в мире полноценного пулемета – системы Максима.

Из «электриков» в пулеметчики

История героя нашего повествования началась в далеком 1866 году, сразу же после окончания кровопролитной Гражданской войны в США. В ходе боевых действий активно использовались многоствольные картечницы, или, на французский манер, – митральезы. Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.

Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.

Хайрем Максим и его детище

Источник: pinterest.ru

В том году 26-летнему начинающему изобретателю Хайрему Стивенсу Максиму, оказавшемуся в компании ветеранов-южан, довелось произвести выстрелы из мушкета системы Спрингфилд – основного пехотного оружия минувшей войны. Тогда Хайрем Максим еще не думал о карьере оружейника, но, по всей видимости, интерес к оружию появился именно тогда.

Подлинная мечта молодого изобретателя – изобрести что-нибудь связанное с электричеством, электротехникой. Это направление тоже было новым на тот момент, и изобретение сулило завидные перспективы. Долгое время он был в компании, конкурировавшей с фирмой самого Томаса Эдисона, но связи конкурентов не позволяли Максиму проталкивать собственные изобретения. Все это время он работал и над чертежами того, что позже назвал пулеметом.

Первые пулемёты были весьма громоздкими

Источник: pinterest. ru

ru

Та встреча с ветеранами Юга на стрельбище запомнилась не только дружеской атмосферой. Максим помнил о неприятных ощущениях от огромной отдачи мушкета Спрингфилд, и ему пришла идея использовать избыточную отдачу для перезаряжания оружия. Так появился механизм запирания канала ствола. Новаторским решением было и внедрение ленточного питания.

«Изобрети что-нибудь такое, чтобы эти тупые европейские снобы скорее поубивали друг друга»

Такими словами напутствовал Хайрема Максима навестивший его в Европе американский друг.

«Брось ты свое электричество!», – добавил он. Так, в 1881 году изобретатель всерьез взялся наконец за свои чертежи, чтобы превратить пожелание друга и собственные мечтания в настоящий первый в мире пулемет. Уже в 1883 году был получен британский патент, и свет увидел первый пулемет – грозного и беспристрастного бойца, участвовавшего во всех дальнейших войнах и забравшего миллионы жизней.

Станки тоже были разнообразными, как этот времен Англо-бурской войны

Источник: pinterest. ru

ru

Новое оружие произвело на общественность и военных двоякое впечатление. Мнения разделились: кто-то считал его бессмысленной машинкой по растрате патронов, кто-то же увидел в нем революцию в военном деле. Как водится, вторые оказались правы. В числе сторонников пулемета были банкир Натаниэль Ротшильд, профинансировавший работы, русский император Александр III, кайзер Вильгельм II и многие другие видные люди того времени. С 1893 года, когда в ходе подавления восстания в Южной Африке британские войска применили первые пулеметы, начался боевой путь нашего героя.

Немецкий Максим – MG-08

Источник: pinterest.ru

Некоторые конструкторы пытались конкурировать с Максимом, в том числе именитый Джон Браунинг, но пулемет системы Максима все же был по тем временам вершиной технологии автоматической стрельбы, превосходства добавляли и надежность (один из образцов сделал беспрерывно 15 тысяч выстрелов без осечек), и простота конструкции.

Британский «Виккерс»

Источник: pinterest. ru

ru

Пулемет состоял из нескольких элементов: ствол с цилиндрическим кожухом для заливания воды и его охлаждения, тело, где располагались основные механизмы подачи ленты и автоматика, основанная на коротком ходе отдачи ствола, станок (треножный, салазковый или колесный – вариантов было множество) и щит.

Швейцарский MG-11

Источник: pinterest.ru

В конце XIX века и в первом десятилетии ХХ произошло знаменитое «разделение» пулемета, если можно так выразиться, по национальному признаку. Свои лицензии выкупили США («Браунинг»), Великобритания («Виккерс») и Германия («DWM»). Каждая из стран адаптировала единую модель под свои нужды и видение применения нового оружия, а также свои винтовочные калибры. В 1905 году «Максим» добрался и до России, его производство по лицензии началось на Тульском оружейном заводе.

Рабочая лошадка пехоты

История русского «Максима» началась, но изначально пулеметы закупались в русскую армию в тяжелом и очень громоздком варианте. На полноразмерном станке, с большими колесами, станиной и щитом они напоминали пушку. Пулеметы вставали на вооружение русской армии, флота и крепостных частей во многом с подачи императора Александра III лично знакомого с пулеметом. Это были пулеметы английского образца, которые изначально адаптировались под русский патрон Бердана. Лишь с принятием на вооружение винтовки Мосина пулемет принял свой неизменный калибр 7.62х54. До 1910 года использовались массивные станки, которые, впрочем, в ходе Русско-японской войны часто меняли на кустарные, но более легкие, варианты которых зависели лишь от творческих способностей мастеривших их расчетов. «Маским» показал свою силу в боях под Мукденом и при обороне Порт-Артура. Командование поняло, что имеет в руках новейшее и грозное оружие.

На полноразмерном станке, с большими колесами, станиной и щитом они напоминали пушку. Пулеметы вставали на вооружение русской армии, флота и крепостных частей во многом с подачи императора Александра III лично знакомого с пулеметом. Это были пулеметы английского образца, которые изначально адаптировались под русский патрон Бердана. Лишь с принятием на вооружение винтовки Мосина пулемет принял свой неизменный калибр 7.62х54. До 1910 года использовались массивные станки, которые, впрочем, в ходе Русско-японской войны часто меняли на кустарные, но более легкие, варианты которых зависели лишь от творческих способностей мастеривших их расчетов. «Маским» показал свою силу в боях под Мукденом и при обороне Порт-Артура. Командование поняло, что имеет в руках новейшее и грозное оружие.

Наши пулеметчики в годы Русско-японской войны

Источник: pinterest.ru

В 1910 году начался второй этап эволюции русского «Максима». Связан он прежде всего с именем полковника А.А. Соколова, который изобрел для пулемета уже привычный нам колесный станок, получивший имя разработчика, и слегка изогнутый щиток.![]() Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг.

Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг.

Легендарная тачанка вооруженная Максимом

Источник: pinterest.ru

В таком виде «Максим» прошел Первую мировую и Гражданскую войны. В тяжелых условиях фронтовой эксплуатации «Максим» получал отличные отзывы солдат, использовавших его. Надежность, перекрывающая штатную, бывало, и в два раза, а при должном уходе – простота и безотказность сделали этот пулемет (кстати, единственный производимый в России) легендой отечественного оружейного дела. Устойчивый станок и прикрывающий расчет щит давали возможность подавлять огнем и буквально косить наступающие цепи пехоты противника. «Максимы» ставили и на бронеавтомобили, и на бронепоезда. К сожалению, обеспечить достаточный количественный выпуск пулеметов в Первую мировую не удалось, другие стороны конфликта (Германия с MG-08 или Британия с «Виккерсом») произвели пулеметов намного больше.

«Максимы» ставили и на бронеавтомобили, и на бронепоезда. К сожалению, обеспечить достаточный количественный выпуск пулеметов в Первую мировую не удалось, другие стороны конфликта (Германия с MG-08 или Британия с «Виккерсом») произвели пулеметов намного больше.

Были и попытки облегчит пулемёт, как этот не пошедший в серию МТ (Максим-Токарев)

Источник: pinterest.ru

Ореол лихости и позже известность на киноэкранах пулемету придала Гражданская война, где часто для мобильности «Максим» помещался в легендарную тачанку – столь популярную в частях РККА и у «махновцев».

Финальный аккорд и долгая слава

Финальным аккордом для нашего героя стала Великая Отечественная война. Несмотря на многочисленные разработки других пулемётов, шедшие в СССР, «Максим» продолжал оставаться на вооружении. В 1930 году «Максим» модернизировали, добавив в его механику, систему подачи патронов и прицеливания ряд улучшений. Также переоснастили кожух, он стал рифленым (кстати, в фильмах о гражданской войне мы часто видим рифленые «Максимы», которых еще не было). По результатам советско-финской войны крышка для залива воды на кожухе стала еще шире, чтобы можно было вместо воды наполнять кожух льдом и снегом. Так появился пулемет образца 1910/30 года.

По результатам советско-финской войны крышка для залива воды на кожухе стала еще шире, чтобы можно было вместо воды наполнять кожух льдом и снегом. Так появился пулемет образца 1910/30 года.

Классический Максим обр. 1910/30 года

Источник: pinterest.ru

Появились и модификации легендарного пулемета. Самой известной стала счетверенная зенитная установка на тумбе. Для такой стационарной установки на каждый ствол полагалось по 500 патронов вместо 250, вода циркулировала между всеми кожухами, добавлен был и кольцевой зенитный прицел. Эти установки мы часто видим на фотографиях времен Великой Отечественной, и их успешно применяли для борьбы с низколетящими самолетами противника.

Счетверенный зенитный вариант

Источник: pinterest.ru

Пионером наш «Максим» стал и в воздухе. Под индексом ПВ-1 (пулемет воздушный) он поступил на вооружение первых моделей советских истребителей и штурмовиков.

В годы войны «Максим» уже был морально устаревшим пулеметом, многие конкуренты превосходили его, тем не менее легендарная надежность и простота, а также точность и кучность огня продержали его в войсках до самых последних сражений с вермахтом.

Пример в разобранном состоянии

Источник: pinterest.ru

Высокий профиль пулемета из-за щита не позволял маскироваться, потому расчеты просто снимали громоздкий щит. Неудобств добавляла и матерчатая лента, которая должна была бережно храниться, надо было при этом избегать ее намокания, иначе оружие давало осечку при стрельбе. Да и достать воду для кожуха часто тоже было сложной задачей на поле боя. С 1943 года «Максим» стал заменяться более совершенным пулеметом СГ-43 (Горюнова).

Обратите внимание на щит

Источник: pinterest.ru

Тем не менее пулеметы системы Максима прослужили активно более полувека, обеспечивая во всех концах света огневой поддержкой пехоту. Дольше всех его применяли британцы, а у нас считается, что последние выстрелы из «Максима» в бою были сделаны на Даманском в 1969 году. Интересно, что именно «Максимы» извлекла со складов потерявшая много оружия в котлах 2014 года на Донбассе украинская армия, и они до сих пор применяются там.

В бою зимой

Источник: pinterest.ru

Да и у нас, вероятно, на базах хранения осталось немало «Максимов», которые в отличие от музейных и киношных экземпляров все еще в умелых руках являются грозным оружием и при необходимости могут быть использованы. А если говорить о кино и компьютерных играх, – наш легендарный русский «Максим», определенно, будет жить вечно.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

СКС: не успевший на войну, но очень популярный

Шесть малоизвестных образцов оружия Красной Армии, о которых вы не знали

Наган: бельгийский, русский легендарный револьвер

Пистолет №2. Короткая история и долгая жизнь АПС

Винтовка Мосина. Век на страже Отечества

Максим Литвинов| Биография и факты

Максим Литвинов

Смотреть все СМИ

- Год рождения:

- 17 июля 1876 г.

Белосток

Польша

- Умер:

- 31 декабря 1951 г.

(75 лет)

(75 лет)

Москва

Россия

- Должность/Офис:

- министр иностранных дел (1930-1939), Советский Союз

- Политическая принадлежность:

- большевик

Коммунистическая партия Советского Союза

Российская социал-демократическая рабочая партия

См. все связанные материалы →

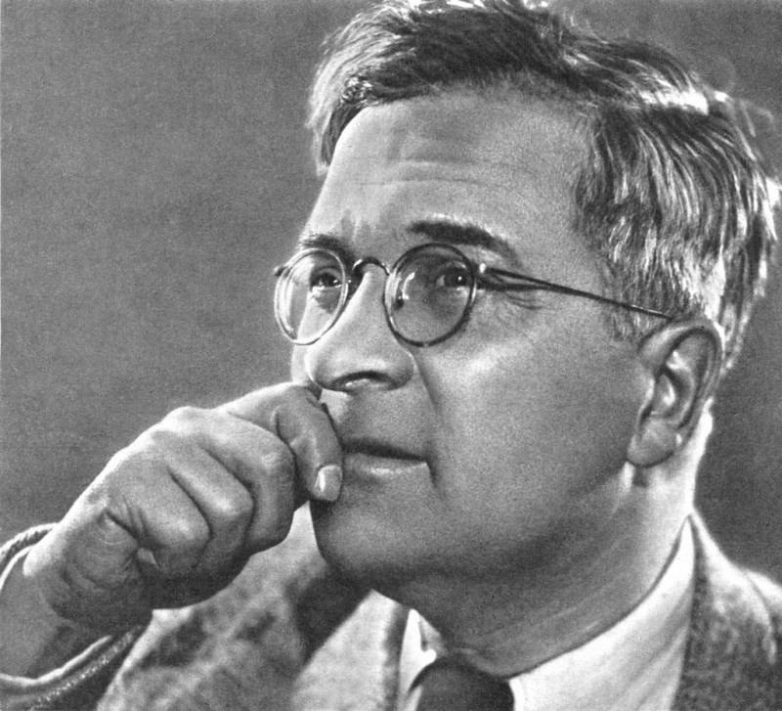

Литвинов Максим , полностью Литвинов Максим Максимович , настоящее имя Меир Генох Мойшевич Валлах-Финкельштейн , (род. 31 декабря 1951, Москва, Россия, СССР), советский дипломат и нарком иностранных дел (1930–39), который был видным сторонником мирового разоружения и коллективной безопасности с западными державами против нацистской Германии перед Второй мировой войной. Он также был послом в США (1941–43).

Под влиянием марксизма во время службы в Императорской Российской армии Литвинов вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию в 1898 году. Он был арестован за свою революционную деятельность в 1901 году, но бежал и бежал в Великобританию (1902). Присоединился к большевистской фракции после 19 г.03 Литвинов был вовлечен в партийную деятельность по всей Европе.

Присоединился к большевистской фракции после 19 г.03 Литвинов был вовлечен в партийную деятельность по всей Европе.

Еще из Британники

Почему распался Советский Союз?

С приходом к власти в России большевиков (октябрь 1917 г.) Литвинов был назначен дипломатическим представителем в Лондоне. Арестованный в октябре 1918 года за участие в пропагандистской деятельности, он был освобожден в январе следующего года в обмен на Роберта Брюса Локхарта, британского журналиста, возглавлявшего специальную миссию в Советском Союзе в 1919 году.18. Затем Литвинов вернулся в Россию и поступил на работу в Наркомат иностранных дел. Он добился известности, когда возглавил советскую делегацию в подготовительной комиссии Всемирной конференции Лиги Наций по разоружению (1927–1930) и предложил широкомасштабные программы разоружения. Став наркомом иностранных дел (21 июля 1930 г.), он был главным советским делегатом на Всемирной конференции по разоружению, проходившей в Женеве в 1932 г. Он также возглавлял советскую делегацию на Всемирной экономической конференции в Лондоне (1933) и вел переговоры об установлении дипломатических отношений между СССР и США (1934).

Он также возглавлял советскую делегацию на Всемирной экономической конференции в Лондоне (1933) и вел переговоры об установлении дипломатических отношений между СССР и США (1934).

Когда могущество нацистской Германии стало угрожать, Литвинов призвал Лигу Наций разработать планы коллективного сопротивления Германии (1934–38) и заключил антигерманские договоры с Францией (подписано 2 мая 1935 г.) и Чехословакией (подписано 16 мая 1935 г.). Умиротворение Германии западными демократиями в конце концов побудило советских лидеров изменить свою политику и уволить Литвинова, который был евреем и был тесно связан с антигерманской позицией (3 мая 1919 г.).39), до заключения германо-советского договора о ненападении (август 1939 г.). Литвинов вернулся на действительную военную службу в 1941 году после вторжения немцев в Советский Союз. Он служил сначала послом в США (ноябрь 1941 г. — август 1943 г.), затем заместителем наркома иностранных дел. Ушел в отставку в августе 1946 года.

Эта статья была недавно пересмотрена и обновлена Эми Тикканен.

Вехи: 1921–1936 гг. — Офис историка

ПРИМЕЧАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ

«Вехи истории международных отношений США» был

выведен из эксплуатации и больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации см. полное уведомление.

Введение

16 ноября 1933 года умер президент Франклин Рузвельт.

почти 16 лет американского непризнания Советского Союза после

серия переговоров в Вашингтоне, округ Колумбия, с советским наркомом иностранных дел

дел, Максим Литвинов.

Максим Литвинов

6 декабря 1917 г. правительство США разорвало дипломатические отношения с

Россия, вскоре после того, как партия большевиков захватила власть у царского режима.

после «Октябрьской революции». Президент Вудро Вильсон решил воздержаться

признание в то время, потому что новое большевистское правительство отказалось

выполнить предыдущие долги перед Соединенными Штатами, понесенные царским правительством,

проигнорировали ранее существовавшие договорные соглашения с другими странами и захватили американскую

Собственность в России после Октябрьской революции. У большевиков тоже было

У большевиков тоже было

заключил сепаратный мир с Германией в Брест-Литовске 19 марта18, окончание

Участие России в Первой мировой войне. Несмотря на обширные коммерческие связи между

Соединенные Штаты и Советский Союз на протяжении 1920-х годов, преемники Вильсона

поддержал свою политику непризнания Советского Союза.

Рузвельт настаивает на признании

Однако почти сразу после вступления в должность президент Рузвельт переехал в

установить официальные дипломатические отношения между США и СССР

Союз. Его причины для этого были сложными, но решение было основано на

несколько первичных факторов. Рузвельт надеялся, что признание Советского Союза

будет служить стратегическим интересам США, ограничивая японскую экспансию в Азии,

и он считал, что полное дипломатическое признание послужит американскому коммерческому

интересы в Советском Союзе, вопрос, вызывающий некоторую озабоченность у администрации

борьба с последствиями Великой депрессии. Наконец, Соединенные Штаты

Наконец, Соединенные Штаты

была единственной крупной державой, которая продолжала воздерживаться от официальных дипломатических

признание со стороны Советского Союза.

Президент Рузвельт решил обратиться к Советам в октябре 1933 года через два

личные посредники: Генри Моргентау

(затем глава Управления фермерского кредита и исполняющий обязанности секретаря

казначейства) и Уильям К. Буллит (бывший дипломат, который в качестве специального помощника

госсекретарь, неофициально являлся одним из главных руководителей Рузвельта.

советники по внешней политике). Они подошли к Борису Швирскому, представителю Советского Союза.

неофициальный представитель в Вашингтоне с неподписанным письмом Рузвельта

официальному главе государства Советского Союза, Председателю Центрального исполнительного

комитета, Михаил Калинин.![]() В письме сообщалось, что правительство США

В письме сообщалось, что правительство США

быть готовыми вести переговоры об условиях признания Советского Союза, и

просил Калинина направить эмиссара в Вашингтон. В ответ,

Нарком иностранных дел Литвинов ездил в Вашингтон 19 ноября.33

для того, чтобы начать переговоры.

Генри Моргентау

Разговоры Рузвельта и Ливитнова

Первоначально переговоры не продвинулись вперед из-за нескольких нерешенных вопросов:

неоплаченный долг Советского Союза перед Соединенными Штатами, ограничение

религиозные свободы и законные права граждан США, проживающих в Советском Союзе,

и участие СССР в коммунистической подрывной деятельности и пропаганде в Соединенных

Состояния. После серии переговоров один на один, известных как

«Беседы Рузвельта-Литвинова», однако Литвинов и Президент сработали

15 ноября было заключено «джентльменское соглашение».

1933, которая преодолела основные препятствия, блокирующие распознавание.

Согласно условиям соглашений Рузвельта-Литвинова, Советы обязались

принять участие в будущих переговорах по урегулированию непогашенной финансовой задолженности перед

Соединенные Штаты. Четыре дня назад, после очередной личной встречи с Литвиновым,

Рузвельту также удалось заручиться гарантиями того, что советское правительство

воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Америки (т.е.

Коммунистическая партия) и предоставит определенные религиозные и юридические права США.

граждан, проживающих в Советском Союзе. После заключения этих

соглашения, президент Рузвельт назначил Уильяма К.

Буллита в качестве первого посла США в Советском Союзе.

Насилие в СССР

К сожалению, дух сотрудничества, воплощенный в

соглашения оказались недолговечными. Вскоре после приезда в Москву в

Вскоре после приезда в Москву в

В декабре 1933 года Буллит разочаровался в Советах, так как соглашение о

вопрос о погашении долга так и не был решен. Более того, появились доказательства

что Советское правительство нарушило свое обещание не вмешиваться в дела Америки.

Домашние дела. Наконец, убийство ленинградского партийного босса,

Сергей Киров затеял первую из «Больших чисток», приведшую к гибели или

тюремное заключение миллионов советских граждан по мере ликвидации сталинского режима

любые потенциальные критики правительства. Широкие масштабы и общественный характер

чистки привели в ужас как американский дипломатический персонал, дислоцированный в Советском Союзе,

Союза и мира в целом.

Пакт Молотова-Риббентропа

В надежде на улучшение отношений президент Рузвельт отправил бизнесмена

Джозеф Э.